Surgiu como um ramo regional da Al-Qaeda, mas em poucos anos o autodenominado Estado Islâmico (Daesh) tornou-se um movimento mais rico, mais influente e muito mais cruel do que a organização fundada por Bin Laden. Esta nova ameaça fez-se anunciar a 9 de junho, quando milícias do grupo radical Estado Islâmico do Iraque e do Levante tomaram edifícios governamentais, prisões, postos da polícia e o aeroporto internacional da cidade iraquiana de Mossul.

A debandada das forças de segurança iraquianas, assustadas com o avanço de jiadistas armados até aos dentes e impiedosos para com populações não-muçulmanas (cristãs e iazidis, por exemplo) e muçulmanas não-sunitas (como os xiitas), mostrou uma primeira razão para o surgimento deste fenómeno: as forças armadas iraquianas não estavam à altura de garantir a segurança de um território em estado de guerra crónico desde a invasão dos EUA, em 2003.

Uma segunda explicação decorreu da discriminação de que a minoria sunita foi alvo após o fim do regime de Saddam Hussein (sunita) e a subsequente subida ao poder da maioria xiita, que enveredou por uma governação sectária. Incapazes de servir sob as novas autoridades, ex-militares sunitas aderiram às hostes do Daesh, não tanto por afinidades ideológicas e religiosas (ainda que todos sejam sunitas), mas porque combatiam um inimigo comum: o poder central.

A situação do Iraque era apenas um dos lados da moeda. Na vizinha Síria, os sonhos de liberdade e democracia nascidos em 2011 no contexto da primavera árabe deram lugar a um rigoroso “inverno” de guerra, opondo o regime de Bashar al-Assad a uma galáxia de fações rebeldes. Estas, com o arrastar do conflito, acabaram se voltar umas contra as outras.

Beneficiando da desagregação dos dois países, os extremistas consolidaram as suas conquistas territoriais. A 29 de junho, espantaram o mundo ao anunciar a instituição de um califado (“sucessão” em árabe), recuperando uma histórica entidade político-religiosa criada, pela primeira vez, após a morte do profeta Maomé, no século VII. Daí em diante, os muçulmanos de todo o mundo deveriam obediência a Abu Bakr al-Baghdadi, autointitulado califa. O grupo mudou de nome e passou a chamar-se Estado Islâmico (Daesh é o seu acrónimo em árabe), expondo assim toda a sua ambição política no sentido de instituir um Estado governado pela lei islâmica (sharia).

Abu Bakr al-Baghdadi não era um total desconhecido no Ocidente — apesar de ser chamado “jiadista invisível”. Durante a guerra no Iraque, estivera quatro anos detido em Camp Bucca, prisão administrada pelos Estados Unidos no sul do Iraque. Foi libertado em 2009 e, no ano seguinte, ascendeu à liderança da Al-Qaeda no Iraque, após o anterior chefe da organização ter sido abatido por forças americanas.

Sob as ordens de Al-Baghdadi, o Daesh impôs-se, recorrendo ao terror, com execuções coletivas, apedrejamentos e crucificações em público, filmadas e postas a circular na internet. A barbárie arrebatou as manchetes da imprensa internacional quando, a 19 de agosto, surgiu no YouTube um vídeo mostrando a decapitação do jornalista norte-americano James Foley, desaparecido na Síria desde 2012. O primeiro de um total de cinco ocidentais: três americanos (além de Foley, foi o caso de Steven Sotloff e Peter Kassig) e dois britânicos (David Haines e Alan Henning).

O Ocidente chocou-se duplamente quando, nos vídeos, a liderar os rituais de decapitação, surgia um homem vestido de preto, de cara coberta e faca na mão esquerda, a falar inglês com sotaque britânico. “Jihadi John”, como passou a ser conhecido, dirigia mensagens de carácter político ao Ocidente. A seus pés, ajoelhados, os reféns vestiam fatos laranja como os usados pelos detidos em Guantánamo.

Muitos países admitiram a existência de cidadãos seus nas fileiras da jihad, maioritariamente jovens. A apreensão chegou também a Portugal, onde as autoridades identificaram pelo menos 12 cidadãos com passaporte português (alguns com menos de 30 anos) no Iraque e na Síria, em grupos radicais. Uns são lusodescendentes, filhos de emigrantes residentes na Europa; outros nasceram e cresceram em Portugal, na linha de Sintra, tendo saído do país já adultos.

A execução encenada de cidadãos ocidentais e as preocupações relativas ao regresso aos países de origem de cidadãos com experiência de combate e ideais extremistas levou o Ocidente a reagir. Com a capital regional curda, Erbil, ao alcance das armas do Daesh e refugiados em perigo no Monte Sinjar, os EUA formaram uma coligação com europeus e países árabes cujos aviões começaram a intervir em agosto.

A brutalidade das ações do Daesh levou Ayman al-Zawahiri, o egípcio que sucedeu ao saudita Bin Laden na liderança da Al-Qaeda, a rejeitar qualquer fusão com a nova organização. Em meia dúzia de meses, o Daesh obteve sucessos com que a Al-Qaeda apenas sonhou: controla uma área superior à de muitos países, domina milhões de pessoas na Síria e no Iraque e rentabiliza infraestruturas económicas.

Jürgen Todenhöfer, alemão de 74 anos, foi o primeiro jornalista ocidental a receber autorização para visitar o território jiadista. A visita durou dez dias, tendo terminado a 16 de dezembro. “O Daesh pode comprar quase qualquer arma”, escreveu no Facebook, junto a uma foto sua em Mossul na companhia de um jiadista com uma metralhadora MG3 de fabrico alemão. “É mais poderoso e perigoso do que muitos políticos ocidentais imaginam”. Contudo, nas últimas semanas os ataques aéreos e a resistência curda puseram-no em xeque em Kobane e no Monte Sinjar.

A aproximação à União Europeia dividiu os ucranianos. As manifestações da praça Maidan (pró-Europa), que vinham de 2013, forçaram o Presidente Ianukovitch (pró-Moscovo) a sair. Tropas russas entraram no leste do país, apoiando os separatistas e um avião malaio foi abatido por um míssil. O cessar-fogo é precário. Um referendo não reconhecido internacionalmente na Crimeia redundou na anexação desta península pela Rússia.

O referendo para a independência na Escócia (na imagem, partidários do “sim” numa ação de campanha) foi um calafrio enorme para o Governo de Londres e uma séria advertência para a União Europeia. Além das Ilhas Britânicas, a pulsão independentista continua bem evidente na Catalunha, entre outros pontos da Europa. O receio maior em Bruxelas é que uma primeira independência possa ter um efeito dominó nos demais nacionalismos.

Uma epidemia de febre hemorrágica fez, até dezembro, 7400 mortos na África Ocidental (em 19 mil infetados). O Ocidente só despertou quando houve mortes nos EUA e Espanha. Desde 1976 que o vírus está identificado, mas andara sempre longe das zonas urbanas e das prioridades dos países ricos e instituições internacionais. O pessoal médico teve 365 mortos (em 649 internados), sendo os países afetados (Libéria, Serra Leoa e Guiné) dos mais pobres de África.

O Parlamento Europeu, eleito em maio, tem a maior quota de sempre de eurocéticos. UKIP, no Reino Unido, Frente Nacional, em França, e Alternativa para a Alemanha ganham votos à custa da descrença dos europeus. A Fortaleza Europa ganha forma em legislação anti-imigração, como a do britânico David Cameron. Na Hungria é no próprio Governo, de Viktor Orbán, que a extrema-direita ganha fôlego. A rejeição desta Europa também se faz à esquerda (Podemos, em Espanha, e Syriza, na Grécia).

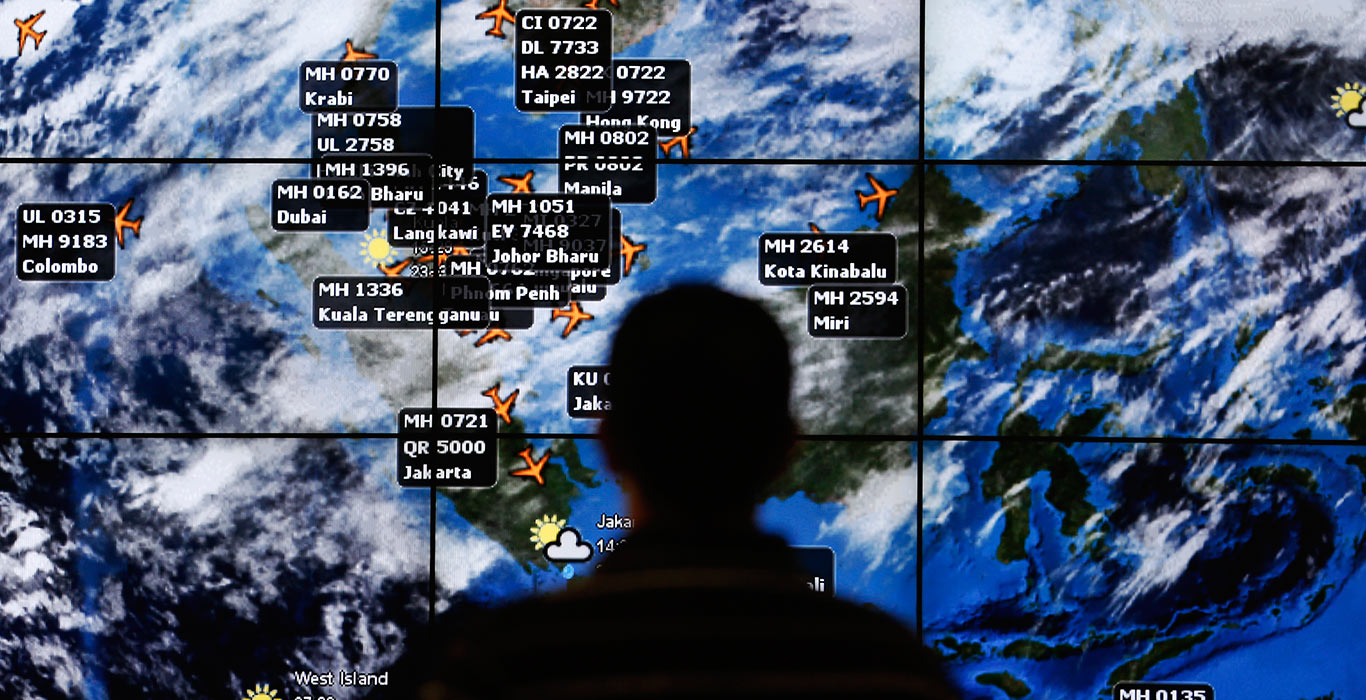

A 8 de março, um avião da companhia aérea Malaysia Airlines, desapareceu ao largo do Vietname. O Boeing 777 tinha 239 pessoas a bordo, de 14 nacionalidades. Uma situação sem paralelo, pelo número de passageiros, na história da aviação comercial. As autoridades malaias informaram mais tarde que a aeronave terá caído no Oceano Índico, a 2500 quilómetros da costa australiana. O mistério permanece.

Manifestações populares pró-democracia inéditas desde a transferência de soberania do Reino Unido para a China constituem um desafio ao poder central em Pequim. Em causa está o processo de eleição do chefe do executivo de Hong Kong: a China quer escolher os candidatos, os manifestantes uma escolha livre. A situação é seguida atentamente em Taiwan, que começa a olhar com ceticismo para a possível unificação com a China.

A mais recente, e cruel, frente de batalha aberta pelas ondas de choque da Al-Qaeda foi para os leitores, como fora para os jornalistas do Expresso, o acontecimento do ano. Com uma margem confortável sobre o conflito da Ucrânia (36,99% contra 19,09%). Já o desencanto com a Europa — vivido também em Portugal, a avaliar pelos resultados das eleições de maio — fechou o pódio (15,22%).