A estrada mais perigosa do mundo é feita de água. Morre mais gente a atravessar o Mediterrâneo Central do que em qualquer outra rota de migração do mundo. No meio da tempestade retórica sobre quem tem e quem não tem o direito de entrar na Europa fica a pequena ilha de Lampedusa, que está mais perto da Líbia que de Roma, capital à qual responde. Há precisamente seis anos, a 3 de outubro de 2013, a ilha testemunhou o pior desastre da sua história conhecida: 368 pessoas morreram, muitas delas queimadas, num naufrágio que haveria de mudar, para o bem e para o mal, toda a narrativa europeia sobre a questão das migrações. Vito Fiorino salvou 47 pessoas num barco que só podia levar sete e ainda hoje se sente parte “de um enorme pecado chamado indiferença”

REPORTAGEM ANA FRANÇA , em Lampedusa

fogo no mar

O sonho de Vito Fiorino era ter um barco mas passou mais de metade da vida sem o saber. Viveu em Milão até aos 55 anos, tinha uma empresa de montar aquelas tendas que existem em feiras e onde os comerciantes mostram os seus produtos - queijos, destinos turísticos, carros de luxo. Fiorino, agora com 70, empregava 11 pessoas, viajava pelo mundo todo a montar tendas específicas para cada produto, cada marca. Originalmente carpinteiro, este negócio mais internacionalizado foi a sua forma de ganhar dinheiro. No ano 2000 passou férias em Lampedusa, Itália - “um raio de paixão que me trespassou” - e os dois anos seguintes foram passados a desfazer-se, por partes, do seu negócio, do carro, do apartamento e do seu recheio, dos seus empregados que, poucos dias depois de findas as férias que mudaram a vida a Vito, receberam uma chamada a avisá-los que teriam de mudar as suas.

Em outubro, em Lampedusa, ainda se sai de noite num barco, ainda está calor. 2013 não foi diferente. Era início do mês e a época alta ainda havia de durar pelo menos mais quinze dias. Como fazia tantas vezes, Vito Fiorino ligou aos amigos e propôs-lhes um passeio noturno no seu Gamar, o barco que reconstruiu com as mãos que ainda se lembravam bem dos tempos em que foram de carpinteiro. Desde 2008 que pescava no Gamar, junção dos nomes dos seus netos, Gabriel e Marina, e naquele segundo dia de outubro de 2013 ia mais uma vez levar a sua pequena embarcação, registada apenas para sete ocupantes, ao largo de Tabaccara, perto da Ilha dos Coelhos, uma das praias mais bonitas no mundo, escudada por enormes montanhas, de acessos sinuosos, reserva natural. “À meia-noite os meus amigos ligaram a dizer que afinal naquele dia não podiam, tinham os seus bares para arrumar, tinham tido uma noite cansativa, coisas desse género. E ficou adiado o plano”, conta Fiorino numa conversa em sua casa, num alpendre ora inundado de sol, ora de chuva tropical. Mas o destino daquela noite, como o próprio diz, “era já mais que isso, era uma premonição” e, meia hora mais tarde, o mesmo grupo de amigos voltou a ligar para dizer que afinal queriam mesmo terminar a cansativa jornada num belo barco, a comer uns camarões, a beber vinho, no meio da baía. “Lá fomos. Nadámos, comemos, bebemos, e depois alguém sugeriu que passássemos a noite no barco. Achei estranho, nunca tínhamos feito aquilo mas, realmente, porque não? Uma noite calma, cinco no deck de cima e três nos aposentos de baixo e lá nos fomos deitar. Combinámos que às seis da manhã nos levantávamos para pescar e almoçar o que o mar trouxesse.”

Vito adormeceu e ao fim do que lhe pareceram dez segundos ouviu o motor do barco. Pensou que fossem já seis da manhã mas não, pela janela redonda do deck inferior continuava a ver a noite escura, ou seja, a ver coisa nenhuma. Subiu e viu que dois dos seus amigos comentavam o barulho que se ouvia um pouco à frente. Gritos agudos, uma revolta nas águas como o chapinhar de dezenas de crianças numa piscina. “São gaivotas, encontraram um cardume de peixe perto da superfície, que barulheira”, disse Grazia, uma das amigas de Vito. Louis, naquele momento ao leme do parque, não se convencia. “São gritos, Vito, são pessoas, Vito.” Alessander também estava cético mas Vito continuou convencido de que seriam gaivotas: os gritos eram tão viscerais, tão animalescos, e tendo ouvido e visto o tamanho e o barulho das gaivotas de Lampedusa, pareceu-lhe medonho pensar que aqueles gritos pudessem de facto estar a chegar de dentro de pessoas. “Não eram bem berros, eram uivos, guinchos. Parece estranho, agora que estou a contar isto, não ter pensado logo naquilo que depois vim a testemunhar, mas a escuridão do mar naquela noite, sem lua, era quase pastosa, parecia que se colava aos olhos, era breu total.”

Umas horas antes Vito tinha visto um enorme feixe de luz azul, antes de se ir deitar, e dada a insistência dos amigos decidiu pôr o Gamar a navegar mais ou menos na rota dessa memória. Era impossível saber exatamente se era dali que vinham os gritos mas Vito marcou as coordenadas e acendeu a luz de proa. Já não chegou a partir. “A luz do nosso barco mostrou-nos a tragédia impensável que estava diante de nós: dezenas de pessoas na baía, uns a esbracejar e outros já sem vida boiavam de barriga para baixo à volta do barco. Estavámos no meio de um cenário de guerra mas no mar.”

Os oito amigos ficaram uns segundos parados na proa, não podiam avançar com o barco e trazer toda a gente: com o pânico as pessoas no mar iam fazer afundar também o Gamar. A uma das primeiras pessoas que viu atirou-lhe a bóia, mas não se atira uma bóia de salvamento para cima de um náufrago, pode magoar, então atirou para a frente dele, esperando que ele se movimentasse para a apanhar “mas não, não se mexeu, não sei se de frio se de pânico”. Então Vito atirou a bóia mesmo quase para cima do jovem e aí ele apanhou-a. “Quando ele pôs o pé no barco, seco, salvo, caiu num pranto, numa sucessão de berros de tal forma aflitos que pensámos que estava ferido gravemente, mas não, era só dor de ter visto o que viu.”

Vito ia avançando lentamente por entre as pessoas e nesse caminho viu cenas que nunca vai esquecer. São muitas as pausas na nossa conversa durante as quais Vito olha fixamente para lado nenhum, por entre os ocupantes da mesa que o escutam, ou mexe numa mão com a outra, fazendo o gesto de quem está a embrulhar alguma coisa ou a fazer bolinhos de bacalhau ou almôndegas.

Vito retoma o que aconteceu naquele dia. “Dois homens a dois metros do barco estavam a bater-se pela sobrevivência: um deles agarrava-se à volta em forma de corrente que o outro tinha ao pescoço, de forma a segurar-se para não afundar, e o que tinha a corrente tentava libertar-se, partir a corrente, qualquer coisa, o peso de um estava a afogar os dois. A corrente partiu-se e um deles desapareceu no fundo do mar em milésimos de segundo. Louis ainda se atirou ao mar algumas vezes para salvar quem ele via que tinha acabado de desmaiar mas também para ele se tornou perigoso, e só conseguiu resgatar um homem que já se tinha começado a afundar.”

Vito pensou que pudesse talvez salvar seis, sete, que o barco não aguentasse mais mas foi sempre trazendo mais e mais pessoas. “Achei estranho, estavam cobertos de óleo, gasolina, uma coisa viscosa que tornava quase impossível pegar-lhes, nus alguns deles.” Quase ninguém se conseguia expressar. Aninhados ao lado uns dos outros soluçavam. Até que um dos miúdos mais novos, que arranhava inglês, e “parecia um pouco mais lúcido, menos assustado”, começou a contar o que se tinha passado. Vito não fala inglês, foi Luigi que começou a fazer perguntas e o miúdo respondeu como pôde. “Quando avistámos a ilha, o chefe do grupo de traficantes ligou para a Líbia e disse que já tínhamos chegado mas não era bem ainda terra. O mecanismo que arrefece o motor estragou-se e então o homem que estava a levar o barco acelerou com força para chegarmos a terra. O motor estourou e ficámos parados”, conta Vito na voz do jovem.

Para tentarem chamar a atenção de alguma embarcação que pudesse passar, ou mesmo para que alguém os visse de terra, os migrantes atearam chamas a um cobertor e começaram a fazê-lo girar no ar, como um farol de fogo. Uma parte do lençol soltou-se e caiu perto do motor, que já estava a largar gasolina. O barco começou imediatamente a arder e todas as 500 pessoas que o ocupavam fugiram para longe das chamas. “Foi essa a tragédia, o barco virou”, conta Vito. “As pessoas que fomos salvando contaram-nos sobre os gritos das crianças, lancinantes, desesperados, e que a estes juntavam-se os das suas mães, que os ouviam mas não conseguiam saber onde eles estavam. Sem lua é impossível ver no mar mesmo o que está a meio metro de nós.”

Algumas pessoas que o Gamar recolheu estavam nuas: a roupa encharcada pesa no corpo, torna-o mais difícil de flutuar. Além disso, com roupa é mais fácil que as pessoas se agarrem umas às outras para se tentarem salvar.

Do Gamar, Vito e os amigos ligaram para as autoridades, uma vez, duas vezes. “Disseram-nos ‘estamos a ir, estamos a ir’.” Passou uma hora. “À terceira já não nos atenderam.” Passava das sete da manhã quando os navios de salvamento chegaram. As primeiras chamadas do Gamar foram às 5h30. Vito tem a certeza de que as luzes que viu no início da noite eram barcos das autoridades de salvamento da Guarda Costeira mas poucas horas antes tinham chegado outras 200 pessoas ao porto de Lampedusa que ainda estavam a ser examinadas por médicos e por isso as autoridades pensaram que tinham tempo de voltar àquele barco mais tarde, já que, ao início da noite, a embarcação estava apenas parada no mar e não consumida de chamas, como mais tarde aconteceu.

“Não é possível esquecer aquela cena. O barco de outros pescadores a chegar ao porto com cadáveres nas redes de pesca. Mães ainda abraçadas aos seus bebés, ambos mortos, gente carbonizada, crianças, uma visão que não posso agora nem acho que algum dia possa vir a conseguir descrever totalmente”, diz Vito. A sua casa está cheia de fotografias, esculturas, pinturas e símbolos de várias religiões que as pessoas que salvou lhe foram enviando dos locais onde se estabeleceram. Maioritariamente da Somália e da Eritreia, cerca de 120 pessoas permaneceram na ilha quase dois meses, tornando-se “lampedusanos”. O barco trazia mais de 500 pessoas, 368 morreram, 155 foram salvas e 119 corpos foram dispostos no hangar do aeroporto. “Quando lá fui ver os caixões, e me encontrei de novo com as pessoas que salvei, parece que ainda foi pior do que no dia, como uma dor fulminante que te faz cair nos braços de quem quer que esteja fisicamente mais próximo.” Hoje Vito culpa as autoridades por terem demorado tanto mas principalmente por se preocuparem mais com o protocolo do que com o salvamento de vidas. “Nós íamos trazendo para dentro gente que encontravámos, eles lançavam-se ao mar para ir buscar uma de cada vez”. Quando Vito chegou ao porto, tinha no seu barco 47 vidas salvas num barco que só pode transportar sete. “As autoridades não me deixaram voltar para ir buscar mais pessoas, sinto-me como se tivesse participado num pecado mortal. A indiferença matou muita gente naquela noite.”

‘gandhis’ e ‘hitlers’

É setembro de 2019, quase seis anos depois daquele dia. Está tudo fechado na via Roma, a maior rua de Lampedusa e onde se concentram quase todos os principais negócios da ilha. O sol que bate no paralelo branco cega quem tem de seguir caminho, sacos de compras numa mão e a outra em concha sobre a testa.

No fim da rua, ao pé de um miradouro com vista para o porto velho, estão nove jovens que imediatamente se distinguem do resto da população: são negros e têm quase todos chinelos, o calçado que é dado a quem chega ao ‘hotspot’, o centro de acolhimento temporário de migrantes na ilha. O “tradutor oficial” do grupo, que transforma em inglês o que os outros lhe contam em francês, é Osseni Koné, 30 anos, que na Costa do Marfim estava a acabar o curso de Direito. A sua consciência mandou que se tornasse um líder estudantil e que se revoltasse contra o governo em vários protestos na capital económica e maior cidade, Abidjan. “As pessoas acham que a guerra acabou na Costa do Marfim mas não acabou, os protestos são silenciados com mortes, as pessoas desaparecem, eu fui ameaçado e não fiquei à espera.”

A sua história acaba por se esbater nas muitas, sôfregas e simultâneas palavras que os outros rapazes vão atirando para o círculo onde se reúnem com o Expresso. “Paz é o que queremos”, “ter papéis e trabalhar e estar em paz”, “viver sem fugir”, “viver sem violência”, “liberdade para denunciar o que está errado”. Quem fala em último é Alya Camara, de 26 anos, que até então tinha estado um pouco mais calado que os colegas. Osseni chama-o e diz que ele tem de falar, que a história dele é uma prova das atrocidades das quais fogem. Meio tímido, e também com medo dos nossos telefones, apesar de termos prometido que não tirávamos fotografias nem gravávamos com imagem as suas declarações, Alya começa a contar o que se passou na sua vida antes de estar aqui, nesta ilha italiana de 6.000 habitantes e 20 quilómetros quadrados onde não cresce nada verde além do verde desmaiado das oliveiras, que parecem vingar até no meio de pedras. “A minha viagem é longa. Tem mais de um ano. Fui preso, passei fome, fui vendido como mercadoria, transportado como mercadoria, fechado em casa meses sem ver luz, em sítios isolados que ainda não sei onde são.”

Saiu da Costa do Marfim porque toda a comunidade da região de Guémon, de onde é originalmente, o ostracizou e até o ameaçou de morte. Porquê? Porque Alya não aceitou o que fizeram à irmã: com dois anos foi submetida a mutilação genital numa suposta viagem de férias a uma aldeia remota. A menina acabou por morrer por causa do procedimento, proibido no país mas mesmo assim praticado em duas em cada cinco menores, segundo números das Nações Unidas. Revoltado, começou a falar contra este crime nas aulas, com os amigos. “Queriam-me morto. Mesmo que escapasse para mais longe, eu já era conhecido e ninguém me ia dar emprego ou proteção.” Fugiu primeiro para Bamako, capital do Mali, e depois para Gao, mais acima. Daí, sempre a caminhar de noite, a comer o possível que encontrava em terras agrícolas ou no lixo, seguiu pela região inóspita de Tamanrasset, no sul da Argélia, uma rota conhecida de migração e por isso na mira dos traficantes. “Eles aí apanham toda a gente. Levaram-me para uma casa às escuras onde passei fome, onde me bateram, de onde só saí depois de mais de três meses a trabalhar para eles sem ganhar dinheiro. Eles ligam às nossas famílias para pagarem a nossa vida, só assim garantimos que continuamos viagem. Eu dei o número e não sei se alguém pagou ou não.” Com ele, naquela casa, estavam mais pessoas e uma certa noite puseram-nos a todos num camião disfarçado de transporte de mercadorias: “Mandaram-nos deitar uns por cima dos outros, o peso de homens por cima de ti, o teu peso em cima deles, como sardinhas esmagadas, um calor horrível e todo o tipo de nojo humano que imaginas”. À noite chegaram a um porto líbio cujo nome Alya não sabe dizer. “Era escuro, colocaram-nos num barco, éramos mais de 30, atiraram todos os telefones ao mar e deram-nos uma bússola. Sigam sempre em frente para norte.” Pelas contas imprecisas de Osseni foram mais de três dias no mar, só com a pouca água que tinham conseguido esconder, em garrafas pequenas, dentro das calças. Se querem ficar em Itália, em Lampedusa, neste sítio tão pequeno de onde todos parecem querer sair, não sabem responder. Mas o que desejam é claro: “Paz”, diz Osseni, e põe as mãos em oração. “Aqui ou noutro lado qualquer, até gostava de ir para Portugal e conhecer o Ronaldo.” Mas Ronaldo, por acaso, até está em Itália, em Turim, tão longe daqui que dava para ir à Líbia e vir e ainda assim fazer menos quilómetros do que ir a Turim - Lampedusa fica mais perto por mar de Tunis (264 kms em linha reta), na Tunísia, e de Trípoli (297 kms), na Líbia, que de Roma (711 kms) ou da cidade de Ronaldo (1143 kms).

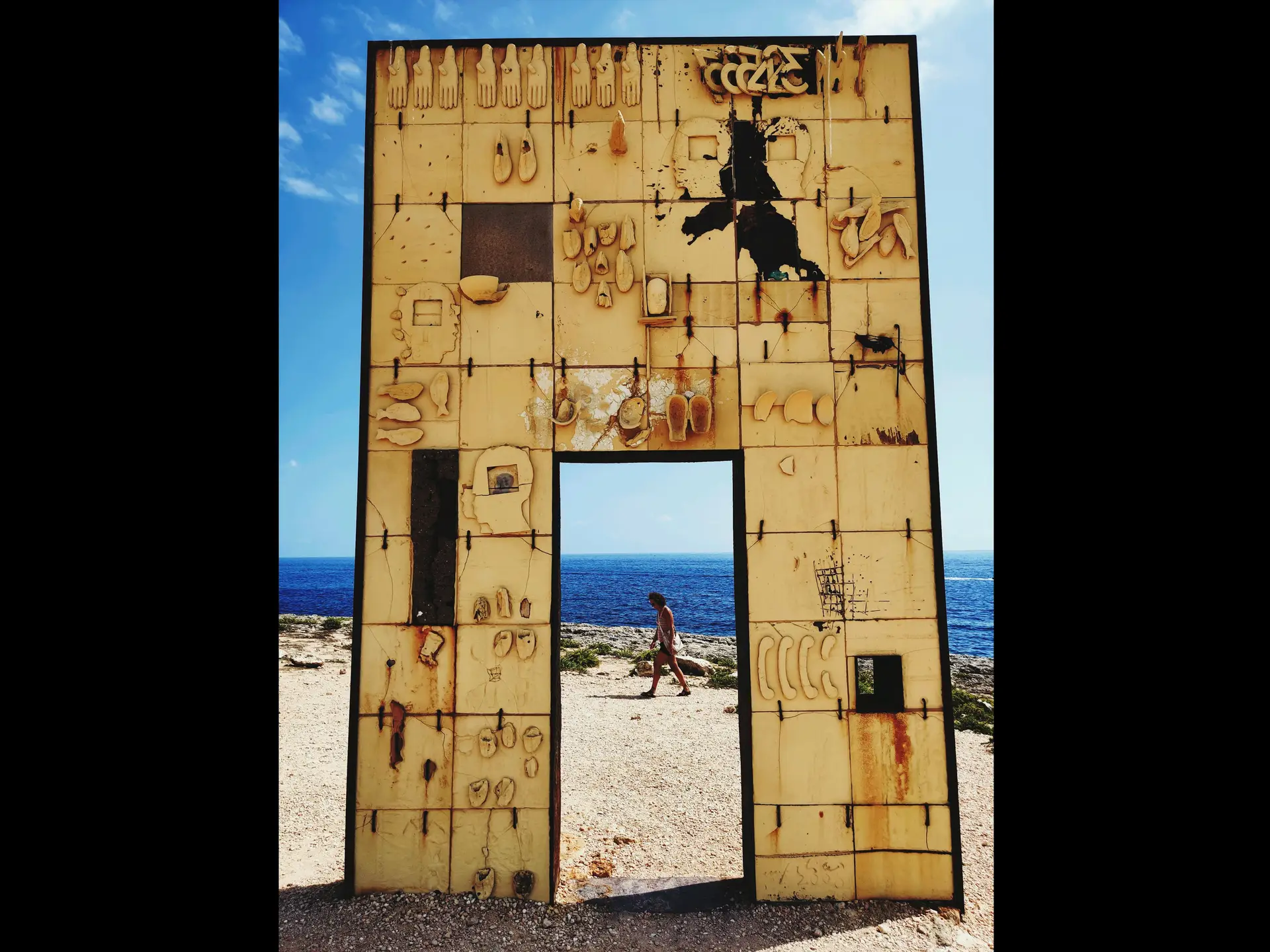

Continuando sempre ao longo do miradouro onde encontrámos este grupo chegamos a uma rampa breve que nos leva a um dos monumentos mais importantes da ilha: a Porta da Europa, uma gigante porta amarela, com cinco metros de altura e três de largura inaugurada em 2008, em homenagem a todos os que morreram no mar ao tentarem chegar à Europa. Estas coordenadas marcam o fim do território europeu a sul: para além, e depois de todo o mar, já é África.

Projetada por Domenico Paladino, a porta é feita de cerâmica refratária e ferro galvanizado, nomes técnicos nos quais é impossível não ler simbologia. Os materiais foram escolhidos por serem ambos extremamente resistentes: a cerâmica não cede ao calor, é aliás usada para o revestimento de fornos; o ferro, que é revestido de zinco, sustém os efeitos da corrosão dos elementos aos quais a porta está totalmente exposta.

o “ponto quente”

O ‘hotspot’ que recebe quem chega está apenas preparado para 96 pessoas (nome oficial - Centro di Primo Soccorso e Accoglienza). Recebe dinheiro do Estado, cerca de €35 por pessoa alojada, mas é de facto gerido por uma empresa privada. Como outras unidades semelhantes na Sicília, Calábria e Puglia (no sul de Itália), este ‘hotspot’ tem sido alvo de enormes críticas de algumas organizações não-governamentais, como a Amnistia Internacional, pelas condições precárias em que recebe quem chega. O relatório de ONG de 2016 “Hotspot Italy: Como esta abordagem leva a abusos dos direitos dos migrantes” fala de exemplos de violência policial, episódios de repatriamento forçado sem terem sido esgotadas as avenidas legais disponíveis, intimidação e falta de condições básicas.

É raro ter apenas as 96 pessoas: durante os quatro dias inteiros em que o Expresso esteve em Lampedusa, teve sempre perto de 150. A rapidez das transferências de migrantes para a Sicília é hoje maior que no pico da crise mas até os maiores defensores dos direitos dos imigrantes, como a organização Mediterranean Hope, permanentemente na ilha para receber quem chega, consideram que as pessoas têm de ser enviadas para outros pontos de Itália de forma célere - primeiro porque o ‘hotspot’ não tem condições e depois porque, aqui, apenas é possível demonstrar a intenção de pedir asilo e não pedi-lo de facto, isso só em cidades com tribunais e advogados para analisarem o caso.

O Expresso conduziu até à entrada oficial deste centro de acolhimento para tentar verificar em que condições se encontravam as pessoas, mas três militares impediram que seguíssemos caminho. De qualquer forma este lugar não é, oficialmente, uma prisão, motivo pelo qual Osseni Koné e os outros migrantes com quem falámos podem andar no centro da cidade, livres na medida dos seus possíveis: não são prisioneiros, saem por um buraco que existe nas redes do ‘hotspot’ e que é conhecido por todos - os militares não os impedem. São parte de um grupo de 34 pessoas que chegou ao porto sem ajuda de qualquer barco de resgate - as chamadas “chegadas autónomas” ou “desembarques-fantasma”, fenómeno mais comum no último ano porque Matteo Salvini, o ex-ministro do Interior fortemente contra a imigração mas recentemente afastado do cargo numa mudança de coligações, impediu vários barcos de salvamento de operarem no Mediterrâneo Central durante a vigência do seu mandato. Até 18 de setembro deste ano, segundo dados da Mediterranean Hope, a única ONG que está autorizada a receber pessoas no porto assim que desembarcam, chegaram à ilha de Lampedusa 2.100 pessoas, menos que em anos anteriores. Em 2018 foram 3.500 e em 2017 cerca de 9.500.

Paola Pizzicori, de 50 anos, habitante da ilha há 30, já viu muita gente chegar: sendo tradutora de dezenas de políticos, representantes de ONG e comitivas de inspetores de todo o tipo, é das poucas pessoas na ilha que já visitou o ‘hotspot’. “Não é horrível quando estão lá apenas as pessoas que têm lugar para estar, 80 ou 90, mas mesmo assim envergonho-me de Itália e da UE. Estamos sempre a dizer que somos muito civilizados, herdeiros do Iluminismo e da racionalidade grega e romana e não somos capazes de acomodar quem precisa de forma digna, com quartos, livros, televisão, lugar para rezar. A sério?” Pizzicori é professora e tradutora e membro do Forum Lampedusa Solidale, um grupo de 15 pessoas cuja missão é falar com outros cidadãos da ilha sobre as razões por trás das imigrações, de forma a tentar erodir as ideias pré-concebidas.

Perguntamos a Osseni Koné e aos demais pelas condições do centro. Um rapaz que ainda não se tinha manifestado, e que só a muito custo diz o nome - aliás, escreve no nosso bloco que se chama Kébé Souleymane -, diz apenas: “Bom, quer dizer, fui torturado, andei acorrentado em centros de detenção, o centro c’est ok, non?” E é tudo o que há para dizer, o resto da história quer esquecer: “Eu quando me meti no barco fechei os olhos e vim com eles fechados os três dias ou lá quanto tempo foi. Durante esse tempo dormi e pensei muito. Não vou contar mais essa história, I want travailler, not une victime”. Os outros acenam que sim com a cabeça e apenas dizem que não têm nenhum sabão para se lavarem, apenas água, é a única queixa.

o caso da mulher grávida

Em Lampedusa a noite é uma meia-verdade, um manto espesso, como a gasolina do motor de um barco, que se espalha disforme pelo imaginário comum de uma ilha fustigada por emergências humanitárias. Não contamina todos da mesma forma, mas faz escorregar os pensamentos para a incerteza. “Acho que ontem chegaram mais cem.” “Olha que não, era só um barco pequenito, de borracha, eram no máximo uns 30.” “Bom, aqueles ali não estavam cá ontem de certeza.” No café Royal, também na via Roma, é isso que se discute, sob uma chuva intensa e tropical, os resquícios da tempestade da noite anterior.

Há um grupo de homens que joga às cartas por volta das quatro da tarde. Luigi Morelli é o único que aceita falar. Tal como os amigos que estão com ele na mesa, muitos outros habitantes de Lampedusa dizem-se fartos de uma comunicação social que, no seu entender, transformou a ilha numa “espécie de circo” onde só há “grandes beneméritos ou perigosos fascistas”. É tudo o que hão de dizer. Mas Morelli, que vive há mais de dez anos na ilha e foi sócio de um restaurante em Roma antes de se reformar, apesar de não discordar dos amigos, acrescenta alguns detalhes à perceção geral: “As pessoas aqui vão ajudando como podem, não é por estarmos irritados com a desorganização das autoridades e com a quantidade de imigrantes que às vezes se veem nas ruas que desejamos mal a essas pessoas. O problema é que também há muito que fomos abandonados pelos sucessivos governos, não há hospital nem bons transportes nem saneamento decente, as pessoas de Lampedusa também precisam de ajuda”.

Quando os raios caem como caíram nestas noites de setembro em que visitámos Lampedusa, todo o porto velho se ilumina e o mar parece brilhar como se um realizador de cinema estivesse a apontar para ali toda a sua tecnologia de iluminação. Quando as noites são claras em terra, o mar está revolto e não permite a ninguém sair da ilha. Chegam a faltar mantimentos quando as tempestades se prolongam por uma ou duas semanas e o ferry, que os traz de Agrigento, a cidade mais próxima mas mesmo assim a quase nove horas de viagem por mar, não consegue partir. “O governo não quer saber: nem sequer um avião mandam com comida, garrafas de água, medicamentos, nada. A ilha vive do turismo, temos de preservar a nossa forma de vida e não temos como cuidar de mais pessoas. Estamos em 2019 e as crianças de de Lampedusa têm de ir nascer a Palermo, valha-me Deus.”

Antonina Maggiore é dona de uma pequena loja de produtos locais, das cerâmicas às azeitonas, das compotas de tomate aos aventais pintados à mão. Tem 56 anos e admite que votou no Lega (partido de Salvini) nas últimas eleições europeias - “porque foi a única forma que vi de abanar alguma coisa” - mas nem esse “voto de protesto”, palavras da própria, resultou: “Ninguém quer saber, nem eles nem ninguém”. O partido de Matteo Salvini conseguiu 46% dos votos em Lampedusa nas últimas eleições europeias, um número impressionante que porém enfraquece quando consultamos o número de votantes total: 1.404 de 5.274 eleitores registados, ou seja, só 26% da população.

O Expresso tentou durante todo o mês de setembro contactar a porta-voz da Lega, Maria dell’Imperio, para as ilhas de Lampedusa e Linosa, mas não obteve resposta. Também Angela Maraventano, ex-senadora pela Liga Norte (partido que deu origem ao Lega) e vice-presidente da câmara de Lampedusa de 2007 a 2009, não respondeu aos pedidos de esclarecimento da posição do partido agora que passaram seis anos de uma das maiores tragédias que o Mediterrâneo testemunhou nos anos que se seguiram à Primavera Árabe. Mas quando o navio de salvamento Sea Watch 3 forçou a entrada em Lampedusa depois de as condições a bordo se tornarem insustentáveis, Angela Maraventano estava lá, no porto, a 26 de junho deste ano, entre outros apoiantes da Lega, contestando a entrada das pessoas e apoiando a prisão da capitã do navio, Carota Rackete. Numa reportagem da Euronews, a ex-vice-presidente da câmara disse que os habitantes querem serenidade e defendeu que há um conluio entre quem salva e as máfias de tráfico de pessoas: “Queremos viver em serenidade na nossa ilha, damos guarida aos que precisam mas é preciso lutar contra este fenómeno porque por trás destes salvamentos há máfias, delinquência. Por isso portas abertas para os pescadores, os cruzeiros, os turistas, mas fechadas para aqueles que traficam humanos”, disse à Euronews já este ano.

“Os lampedusanos são como quaisquer outras pessoas na Terra, foram os jornais que fizeram de nós ‘Gandhis’ e ‘Hitlers’: há os bons e os maus mas eu diria que a maioria das pessoas peca mais pela indiferença do que pela maldade”, diz Paola Pizzicori. No fundo, no fundo, “toda a gente tem emoções e é gerida por elas, ouvem uma notícia má e já querem mandar tudo embora, mas a verdade é que são pouquíssimos os que conseguem olhar para uma mãe, uma grávida, um menino pequeno e terem alguma atitude de maldade”. Fala de uma história que muito se conta na ilha, de quando Angela Maraventano, que continua a ir para o porto reclamar com os desembarques, fez um escândalo porque uma das mulheres que chegou, grávida, não estava a ser assistida suficientemente rápido pelas autoridades italianas. E enervou-se mesmo, até se emocionou. “E isto é uma pessoa que não quer pessoas estranhas na ilha”, conta Pizzicori.

O dono do café Royal, Giacomo Vitale, estava aqui quando o desastre de 2013 aconteceu e lembra-se bem: “Foi uma cena muito triste, não deveria acontecer, recebi aqui muitos e dei-lhes de comer sempre que me foi possível, mas também não é justo que a ilha seja conhecida só por ser uma espécie de caos permanente, só por isso”. Até porque não é. Os restaurantes estão cheios de turistas, há listas de espera para comer, praças com música ao vivo, praias onde só se ouve o italiano dos turistas maravilhados.

As pessoas daqui, na sua maioria, “continuam muito acolhedoras mas algumas cansam-se, claro”. Vitale fala também de alguns “pequenos incidentes” com os imigrantes tunisinos, um problema que muitos habitantes referem. “Alguns metem-se com as raparigas de forma um pouco mais insistente, já roubaram por aí umas garrafas de vinho, causaram alguns distúrbios por estarem bêbedos e as pessoas não querem isso porque prejudica a ideia paradisíaca que os turistas têm da ilha.” Não votou em Salvini - “não gosto dele” - mas entende o voto em alguém que “prometia o fim do caos”. Os permanentes desembarques autónomos “são um problema porque dá a sensação de que não sabemos o que se passa: as pessoas chegam durante a noite e nós só sabemos pelos telejornais, dá uma sensação de que não controlamos, nem tão pouco sabemos o que se passa na nossa ilha”.

o cemitério dos barcos “invisíveis”

A viagem que fazemos de noite até Lampedusa, não de avião mas a bordo de um monstro de centenas de toneladas como é um ferry - este até camiões cisterna cheios de gasolina para a ilha é capaz de conter nas suas entranhas - , mostra bem que o mar Mediterrâneo nem sempre se comporta como o animal domado, pachorrento, que se alonga nas areias das praias como que a pedir festas. A imensidão tem cor negra e o ferry ondula com intensidade suficiente para impedir um homem adulto de caminhar sem ir junto às paredes. É difícil avaliar que estabilidade poderá ter um barco de borracha ou de tábuas de madeira mal pregadas umas às outras, que muitas vezes só aguenta até passar as 24 milhas náuticas que estão sob jurisdição das autoridades líbias. É ali que quem foge passa a ser problema de outras pessoas quaisquer; normalmente dos navios das organizações não-governamentais, de alguns pescadores, de alguns barcos de recreio e das embarcações da Guarda Costeira italiana. As zonas de resgate obrigatório de cada país, denominadas “SAR”, foram estabelecidas pela Convenção de Hamburgo, em 1979 (com revisão em 1997), mas nem a Tunísia nem a Líbia deram números certos quanto aos limites das suas SAR, apesar de terem ratificado o tratado. Itália, sozinha, tem 500 quilómetros quadrados de mar para patrulhar e mesmo Malta (a quem “pertence” quase toda a área que envolve Lampedusa) recorre muitas vezes às autoridades italianas quando um barco se encontra na sua zona de salvamento por não ter meios para socorrer as embarcações.

“Uma coisa que quero deixar clara: não é que os desembarques tenham aumentado agora que existe um novo governo. Eu sempre disse: os desembarques em Lampedusa nunca pararam”, diz o presidente da câmara de Lampedusa, Totò Martello, ao Expresso, numa entrevista no seu gabinete, no centro da ilha. “Não pararam na era dos portos fechados e na luta contra as ONG do governo anterior, não pararam agora que Luciana Lamorgese substituiu Matteo Salvini no Ministério do Interior. Basta visitar o cemitério de barcos.”

E lá estão os barcos sobre as planícies rochosas. E o sol inclemente do sul sobre todas as coisas. O caminho para o cemitério de barcos é feito através de uma antiga base militar norte-americana - está aberta mas é vigiada. De um lado e de outro da estrada, dissimulados em pilhas de estilhaços, estão centenas de barcos de madeira, outros de borracha que agora são fiapos pretos e cor-de-laranja espalhados pelo chão. Veem-se camisolas, cobertores, dezenas de coletes salva-vidas, chinelos, sapatilhas, brinquedos sujos de terra. Dez minutos depois de chegarmos, um militar italiano pede-nos que abandonemos o local.

A 21 de setembro, uma semana depois de o Expresso ter regressado de Lampedusa, a ONG Alarm Phone, que regista todos os pedidos de ajuda dos barcos no Mediterrâneo Central, escrevia no Twitter: “Nunca recebemos tantos pedidos de ajuda como na semana de 16 a 20 de setembro de 2019. Dez barcos ligaram-nos nos últimos cinco dias: um total de 720 pessoas em perigo”. Como dizia Totò Martello, as pessoas continuam a chegar, “com ou sem a certeza de que um navio maior as irá salvar”. As várias autoridades italianas que operam em Lampedusa também já se manifestaram contra o que consideram ser “meios completamente aquém” do desejado para poderem responder à chegada de pessoas. O Expresso pediu uma reação das autoridades no local, que chegou na forma de comunicado, já reproduzido também por outros meios de comunicação italianos. Stefano Paoloni, secretário-geral do Sindicato Autónomo da Polícia, assina a nota: “Os desembarques são contínuos. Nas primeiras semanas deste mês (setembro de 2019), 570 pessoas desembarcaram em Lampedusa e o sistema de segurança já está sobrecarregado. As equipas que temos não são suficientes para lidar com a situação: são quatro equipas de 10 homens, incluindo Polícia, Carabinieri e Guardia di Finanza, mas, na realidade, temos de ter sempre cinco equipas ou não é possível garantir a segurança necessária na ilha”.

Totò Martello, na verdade o seu primeiro nome é Salvatore mas ele mesmo se apresenta como Totò e é assim tratado em todos os meios de comunicação social, diz que a retórica de Salvini, apesar de o homem em si já não ter competências governativas, provocou um grande dano na ilha. “Com o seu discurso de grande arquiteto da diminuição da imigração, Salvini conseguiu apagar o problema da chegada de pessoas aqui. Hoje muita gente diz que ele acabou ou reduziu a imigração, o que não é totalmente verdade.” Os números mostram que as chegadas de barco de facto decresceram. Este ano, até agora e segundo o registo diário do ACNUR (alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados), chegaram a Itália por mar 7.489 pessoas. Em 2018 esse número também foi mais pequeno que nos anos anteriores: 23.370. Se olharmos para 2017, quando chegaram 119.369 pessoas, e para 2016, o pico das chegadas, com 181.436 registadas, entendemos melhor a narrativa de Salvini, mas a luta de Martello é para que as pessoas não se esqueçam que Lampedusa continua a receber pessoas e que precisa de ajuda. “Quando os barcos se tornaram mais pequenos, e não aquelas grandes embarcações que costumavam chegar em 2016, Salvini e até os jornalistas começaram a utilizar a palavra ‘invisíveis’, assim reduzindo a importância deste fenómeno. Se são invisíveis então não existem, não é verdade? Então não são um problema. A linguagem importa. Claro que não são ‘invisíveis’, mas foi essa ideia que se criou.”

No início da Primavera Árabe, em 2011, quando mais de 60 mil pessoas chegaram a Itália na onda que hoje conhecemos como “crise dos refugiados” (62.692, segundo o Ministério do Interior), Lampedusa levou com o primeiro grande choque porque, dessas, mais de 51 mil desembarcaram nesta ilha e nas adjacentes: Linosa e Lampione, um pouco mais a norte, e este sim é um número poderoso - uma ilha com seis mil pessoas teve mais de 50 mil refugiados a habitá-la, em momentos diferentes e por períodos de diferentes durações, durante um ano, um cenário que não é fácil esquecer. Para a ilha, e nisto toda a gente concorda, 2011 e 2012 foram anos em que o turismo decresceu para perto de nada. Mas foi também este o ano em que os cidadãos de Lampedusa se tornaram exemplos mundiais de solidariedade, uma solidariedade que os fez serem retratados nos jornais como se fossem um daqueles exércitos míticos que, em franca minoria, acabam por chegar para derrotar o inimigo. A ilha foi nomeada para o Nobel da Paz. Nessa altura, porém, as pessoas que continuaram a chegar não eram uma arma de arremesso político, pelo menos não tão pesada como hoje, não eram o inimigo. “Há dez anos que cá estou e a ilha não mudou nada, quem era acolhedor assim permanece, quem não queria cá estranhos continua a não querer”, diz Henrico Genovese, advogado reformado de 50 anos - “quando vi que tinha dinheiro para me reformar, reformei-me” - que chegou a Lampedusa pouco antes do susto de 2011. “Foi complicado, sim, a ilha em todas as televisões como se fosse um cenário de guerra, com gente a dormir na rua, à frente da igreja e tudo isso. Eu fui lá levar comida e uns tachos e cobertores que tinha por casa, mas aqui não são só os refugiados que se sentem abandonados. O governo deixou-nos há muito tempo.” A repetição de uma frase que, de forma diferente mas conteúdo muito parecido, ouvimos de muitos habitantes de Lampedusa. “A lei do continente não opera aqui, eles não querem saber e a população aqui não quer saber deles em Roma. Se alguém precisar de um médico especialista têm de meter um requerimento, chega dali a 15 dias, se não houver tempestade. No ano passado o padre foi batizar uma criança a Linosa e ficou lá preso uma semana porque não há outra forma de viajar, só de barco, é um isolamento que cria uma carapaça dura de sobrevivência nestas pessoas”, conta Henrico Genovese.

a delinquência

“A tensão na comunidade vem do facto de as regras não serem respeitadas, os migrantes têm de ser transferidos em 48 horas e isso nem sempre acontece. Se não há clareza sobre o que se passa, as pessoas daqui não sabem para onde atirar a sua raiva”, explica Totò Martello. E dá um exemplo: “Chegam dois barcos com, por exemplo, 40 tunisinos. Antes de saírem do centro deviam dar as suas impressões digitais para termos um registo deles mas se não pode porque a máquina está estragada, então temos um problema. Se as pessoas ficam aqui mais de 48 horas começam a ficar assustadas, com medo de serem repatriadas e causam alguns problemas - claro que existem atos de delinquência, não vale a pena mentir”, diz o presidente da câmara. E há uma razão para estes atos - e não é os imigrantes serem delinquentes. “Se forem presos são logo levados para Agrigento e podem andar livremente enquanto esperam por julgamento. Se se cumprissem as regras isto não acontecia e as pessoas aqui não teriam com que se chatear.”

Sobre as queixas de falta de serviços públicos, Totò Martello diz que só chegou há dois anos e que o dinheiro existe e está a ser encaminhado para mais serviços públicos. Aponta como prioridades mais iluminação nas ruas e uma escola moderna mas não se compromete com o fecho do ‘hotspot’, uma reivindicação tanto dos habitantes como das ONG - os primeiros porque preferiam que os imigrantes fossem diretamente para Itália continental ou para outros países da Europa; os segundos porque acreditam que o ‘hotspot’ deveria ser um hospital para os habitantes da ilha mas com alas específicas para acolher migrantes, onde pudessem ser vistos por médicos, tivessem espaço e condições sanitárias melhores. “Voltamos à conversa original: não é suposto as pessoas ficarem mais de 48 horas, por isso o ‘hotspot’ não é um local para acolher durante muito tempo, não é um centro de acolhimento, é um ‘hotspot’, é para ser apenas isso, e tem de continuar a existir aqui porque as pessoas continuam a chegar aqui.”

o míssil

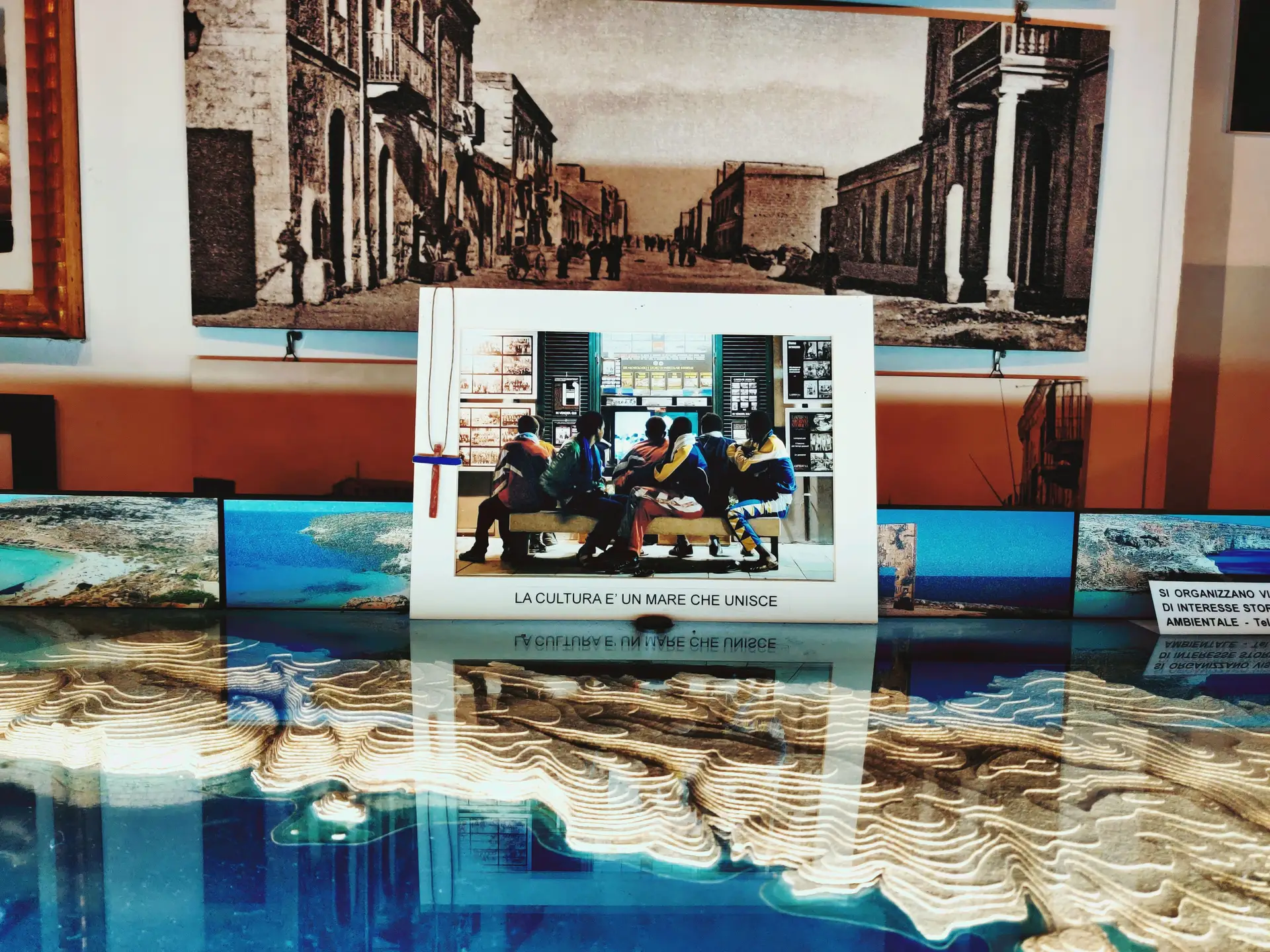

A história de Lampedusa é a história da sua posição geográfica. É por ser tão perto de África que as pessoas hoje fogem para este pedaço pequeno de rocha infértil, mas já no início do segundo milénio D.C. por aqui passavam e abrigavam todo o tipo de almas. “A função da ilha sempre foi a de servir como porto seguro no meio de tempestades, de travessias longas e tortuosas, um sítio para nos abastecermos de água e de madeira para poder seguir viagem. Esta ilha era lugar comum a muçulmanos e cristãos, não era de ninguém, toda a gente aqui parava. A meio caminho entre Europa e África, a ilha tornou-se politicamente neutra, onde se executavam trocas de prisioneiros”, explica ao Expresso Nino Taranto, 69 anos, historiador e criador do Arquivo Histórico de Lampedusa, um micromuseu com mapas antigos e muitos, muitos livros.

Vendo agora todos os hotéis, as dezenas de escritórios de aluguer de carros, os restaurantes uns em cima dos outros, as ruas cheias de turistas, ninguém diria que Lampedusa foi quase até aos anos 1990 uma ilha que ninguém queria - mais estranho: que ninguém conhecia.

A ilha era privada mas fazia parte do território do rei de Nápoles, que se negou sempre a vendê-la aos ingleses por entender que o comércio no Mediterrâneo ficaria muito prejudicado se ela saísse do controlo do reino. Comprou a ilha e tornou-a parte da Sicília. “Praticamente desabitada, em 1843 o rei decide enviar 120 pessoas para povoar a ilha, vindos de várias partes de Itália, e é aqui nasce a história da atual comunidade de Lampedusa, que é uma colónia com muito pouco tempo, cerca de 170 anos, e todos originalmente imigrantes.” As condições climáticas e topográficas da ilha não eram conhecidas, então mandaram para aqui agricultores, só que isso não funcionou, não existe terra arável. Lampedusa tornou-se uma colónia penal e, como não havia outra forma de sobreviver, cortaram as árvores milenares que estavam no meio das montanhas e fizeram madeira para vender para o continente. “Só no fim do século XIX é que se descobre, finalmente, a pesca, que se torna a atividade principal da ilha até ao final dos anos 80, quando tudo muda de novo”, continua Taranto, que por esta altura, e enquanto dá a entrevista ao Expresso, já está a ser ouvido por uma plateia de turistas que ultrapassa as 20 pessoas - chegaram para ver o micromuseu mas acabaram a beneficiar de uma lição de História. No fim da entrevista uma senhora pergunta: “A que horas é a próxima palestra?”.

Taranto prossegue. “Em 1986 dá-se um episódio muito importante para Lampedusa. Na sequência do bombardeamento de Trípoli por parte dos norte-americanos, o Coronel Gaddafi lança dois mísseis sobre Lampedusa, uma base dos norte-americanos. Ninguém se magoou nem nada se estragou mas, de repente, estava a televisão toda a falar desta ilha que os líbios tinham tentado atacar. Lampedusa estava todos os dias e a toda a hora nas notícias e os italianos não conheciam sequer a existência deste seu território.”

O mundo fica a conhecer as praias incríveis de mar transparente e o turismo explode. “Começa-se a construir hotéis, alojamentos de todo o tipo, restaurantes, bares, locais para alugar barcos e os próprios barcos de pesca passam a ser usados para o turismo, aparecem serviços de transportes e aluguer de carros...”

Em 2011 dá-se uma nova “invasão” de jornalistas mas por motivos diferentes - é o início da crise de refugiados, sobretudo na sequência da Primavera Árabe. A ilha mais do que duplica os seus habitantes devido à chegada de 9000 tunisinos. “Voltamos a falar de Lampedusa, todos os dias, mas agora por causa do caos. Imigrantes ilegais, ilha da vergonha, a ilha suja. E este episódio é importante porque marca uma altura em que os lampedusanos começaram a desaprovar quase tudo o que tem que ver com a imigração”, explica Taranto. Ao mesmo tempo circulavam imagens de gente a ajudar com tudo o que tinha e a ilha torna-se uma espécie de exemplo de solidariedade - é escolhida como primeiro destino do Papa Francisco, é nomeada para Nobel da Paz.

Três meses depois da visita do Papa, morrem 368 pessoas a 3 de outubro de 2013, uma “tragédia evitável”, segundo Taranto. “Se fosse dada a estas pessoas a oportunidade de chegarem à Europa sem se mandarem ao mar, isto não acontecia.”

Naquele outubro havia uma atmosfera de férias. “Quando se soube das mortes, abateu-se sobre a ilha um silêncio enorme, um manto de silêncio. Os caixões estiveram alinhados no hangar, dias e dias, já não eram férias nenhumas”, recorda o historiador. Seis anos depois, Taranto explica porque é que as ONG são muito criticadas - chamam-lhes “piratas, traficantes, revendedores de carne humana” -, comenta o crescimento em Lampedusa, ainda que não muito expressivo, da Liga de Salvini, e aborda ainda o facto de alguns turistas se terem juntado no porto da ilha para a “condenação imediata de Carola, a capitã alemã do Sea Watch”. “A economia daqui é apenas turismo. A imagem da ilha ligada à imigração, qualquer ligação que se faça na cabeça do potencial turista, é uma ameaça à forma de vida. Quando um turista liga para pedir um quarto, os donos dos hotéis asseguram-lhe logo que não há imigrantes à vista porque no imaginário coletivo a ilha está sempre cheia de imigrantes.”

O historiador continua a falar pausadamente para cada vez mais gente. Esta parte agora é importante, solene. Olhando para a plateia, diz: “O património de solidariedade desta ilha está em risco e é tão importante como o património histórico, natural, turístico. E está em risco. O sentido de humanidade está a perder-se de tal forma que as pessoas começaram a achar incríveis os mais simples gestos”. E conta uma história que se passou com ele: “Um dos rapazes que sobreviveram ao 3 de outubro entrou aqui e pediu-me para ligar à mãe, com quem não falava há dois meses, e eu ‘sim, claro,‘toma lá o telefone’ e as pessoas que aqui estavam disseram que eu estava a fazer algo extraordinário. Meu Deus, isso é o básico. O normal seria não deixar ligar? Seria dizer-lhe para ir comprar um telefone?”.

Taranto partilha o plano de Pietro Bartolo, agora deputado europeu mas médico em Lampedusa durante mais de 30 anos e uma espécie de santo secular para estas pessoas, para a redistribuição de imigrantes. “Se todas as 8000 freguesias italianas recebessem três ou quatro pessoas e se o dinheiro que o Estado dá a estes centros de acolhimento sem condições nenhumas fosse dado a cada presidente da câmara para que colocasse logo a trabalhar aquelas pessoas, Itália não teria um problema”, defende Taranto. “Até porque quando nós vemos uma pessoa a trabalhar ficamos tranquilos, se virmos um imigrante pela rua a beber, a causar distúrbios, já deixamos de concordar com a política de imigração. Esta situação de animosidade quem a criou fomos nós.”

Não foi só uma vez que os imigrantes no ‘hotspot’ de Lampedusa pegaram fogo às instalações, em protesto contra as condições mas também contra o tempo que demoram os processos de pedido de proteção e o tempo que ficam retidos na ilha sem saberem o que lhes vai acontecer. “De todos os rapazes que passaram por aqui não me recordo de um único delinquente. Nós é que criamos os delinquentes. Os imigrantes esperam dois, três anos por papéis de asilo ou proteção. Criámos uma forma de assistencialismo que lhes dá tudo de borla, não os deixam trabalhar. Eles querem trabalhar, querem estudar mas essa febre saudável nós tratamos de a curar num instante com a nossas leis que parecem feitas para lidar só com números, nunca com vidas.. As pessoas chegam aqui mas não é o fim da viagem, é um passo, a nova vida têm de a conquistar noutro sítio, não aqui. Quando se entra em contacto com estas pessoas, quando nos apercebemos que não são números, dá-se um entendimento mútuo quase sempre muito bonito que ensina a ambos os intervenientes muito mais sobre cada país, cada cultura, do que anos de leituras.”

o lixo

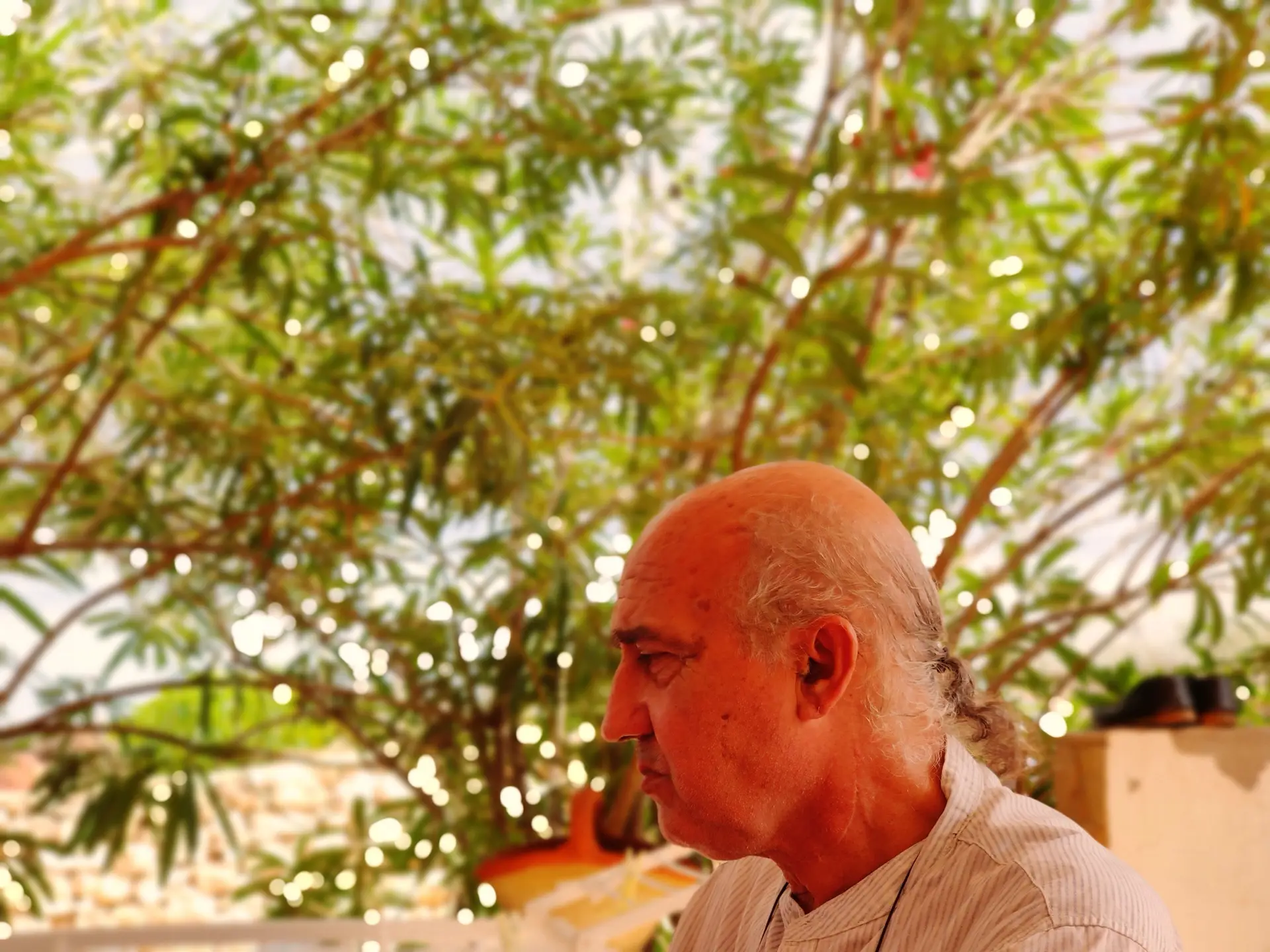

A história da migração em Lampedusa, como já Nino Taranto nos tinha explicado, tem séculos. Mas nos últimos 20 anos, ou por causa das várias guerras civis em África ou por causa da miséria, ou porque as terras onde eles viviam e que cultivaram se tornaram manchas áridas e quebradiças de infertilidade, quase 300 mil pessoas passaram por Lampedusa a caminho de um sítio melhor, ou pelo menos era esse o sonho ao comando. Desde 2009 que Giacomo Sferlazzo, artista plástico, historiador oral, escritor e músico se embrenha no que os outros consideram despojos para tentar encontrar a verdadeira história das pessoas que passam por Lampedusa. A associação de intervenção cívica que lidera, a Askavusa, criada em 2005 quando um grupo de pessoas unidas pelos ideais de fronteiras abertas e fortemente ligadas à esquerda decide começar a chamar à atenção não só para os direitos de quem chega mas também para a necessidade de que a ilha tenha mais serviços públicos para quem lá vive - uma estação de tratamento de águas, mais atenção ao tratamento de lixo, uma escola e um hospital, eis algumas das reivindicações da Askavusa.

É Giacomo que está também à frente do Porto M, um bar com um palco metido numa rocha e que serve de expressão artística às reivindicações da associação. M de quê? M de Mar, M de Mediterrâneo, M de Migração, M de Memória, M de Música e M de Militarização. Giacomo considera que Itália, e toda a UE, estão “viciadas” na militarização, vergadas ao peso das grandes empresas de armamento: o pesado, “que “impele os países para a participação em guerras grandes como no Iémen, na Líbia, na Síria”, e o mais “leve”, como os radares e os satélites de monitorização dos barcos que vão chegando.

Neste momento, Giacomo tem a correr no tribunal de Agrigento uma queixa contra a UE e o Governo italiano devido à falta de assistência no salvamento das pessoas na tragédia de 3 de outubro. “Dois barcos acercaram-se do barco dos migrantes, apontaram as luzes, rodaram ali à volta e foram-se embora. Um destes barcos era da Guarda de Finanza. Temos testemunhos dos sobreviventes e das primeiras pessoas que chegaram lá primeiro, os socorristas. A nossa tese é de que esta tragédia era precisa para justificar as novas políticas de controlo da migração.” As palavras de Giacomo são duras, nem toda a gente pensa assim, o próprio Vito Fiorino considera que os barcos que viu durante a noite pensaram que tinham tempo para socorrer aquelas pessoas mais tarde, ou seja, não as deixaram lá por negligência.

Giacomo quer que Lampedusa seja “um observatório privilegiado das migrações” e por isso decidiu construir no seu bar um museu de objetos dos imigrantes - foram recolhidos dos detritos dos barcos que chegaram a Lampedusa ou entregues pelos próprios viajantes. Há museus no centro da Europa, como em Paris, que já pediram a Giacomo para ceder alguns destes objetos mas ele recusou - é na ilha que devem estar expostos, diz, não há lugar mais certo para eles.

O museu começou com o desembrulhar de uma caixa plastificada. “Um dia, nas minhas passeatas à procura de lixo, e o lixo para mim é o símbolo do espaço que a modernidade ocupa, encontrei uma caixa de cartão revestida de plástico e lá dentro tinha cartas, fotografias, textos religiosos, foi um achado que me marcou muito, então pensei que era preciso honrar aquelas memórias.” Ao fim de um ano tinha uma pilha enorme de objetos e começou a pensar na melhor forma de dar sentido a tudo aquilo, sendo que muitos, quase todos os objetos, têm dono desconhecido. “Entendemos que estes objetos têm de ter uma reflexão, precisam de ser inseridos numa análise porque sem ela podem dizer-te uma coisa e o seu contrário. É suposto haver uma racionalização do problema. É fácil chegar aqui e dizer ‘ai, pobrezinhos dos imigrantes, que coisa triste’, choramos, choramos, certo, pobres deles, mas o que é que está por trás deste fenómeno? Porquê esta imigração? Quais são as causas?” Hoje são três paredes cheias de histórias por contar: uns sapatos velhos, vários tachos, pratos e cafeteiras, centenas de coletes salva-vidas, fotografias de famílias sorridentes corroídas pela água, cartas e documentos plastificados, um saco de pano bordado à mão, focos, embalagens de leite em pó e conservas.

Mas afinal quais são as causas do problema? Giacomo considera que são históricas e culpa dos que hoje “continuam a impedir uma normalização” do processo de pedido de asilo. A forma “demasiado emocional” de entender a imigração “tolda a racionalidade necessária para analisarmos friamente este assunto”. “Há um imperialismo contemporâneo que é preciso denunciar. O que fizemos na Líbia, na Síria, no Afeganistão, no Iraque, é criminoso e por isso não podemos impedir as pessoas de procurarem fugir disso.”

É por isso que a luta desta associação, assim como do Forum Lampedusa Solidale, é para transformar toda a narrativa sobre a natureza do que se passa na ilha: “Nada do que se passa aqui é uma emergência - um terramoto é uma emergência, isto é uma realidade que acontece há mais de 20 anos nesta ilha e é preciso tomar medidas sérias como se tomam para outras realidades permanentes que acontecem sempre”, diz Paola Pizzicori, do Lampedusa Solidale, que, como educadora, considera que devia ser obrigatório nas escolas ensinar às novas gerações as razões que levam as pessoas a mudar do país onde cresceram. “Nós, os europeus, fazemos isso sem problema entre os Estados-membros, outros parecem não ter o direito de procurar uma vida melhor”, relembra.

os inimigos

A tragédia de 3 de outubro comoveu o mundo e fez girar mais rápido a máquina de decisões europeia. Menos de duas semanas depois do desastre estava no mar uma das mais ambiciosas missões de salvamento permanente desde a Segunda Guerra Mundial: a Mare Nostrum foi a corajosa resposta do governo italiano a uma urgência que teimava em tornar-se o normal. Um ano depois, o número de pessoas resgatadas pela operação ultrapassava as 150 mil, mas isso não foi suficiente para que os outros países europeus se juntassem na partilha de custos - com uma fatura de nove milhões de euros por mês, 900 soldados, 32 navios e dois submarinos, a Mare Nostrum foi substituída pela Triton, uma missão não de salvamento mas de proteção de fronteiras, que já não tinha embarcações perto da Líbia mas sim estacionadas à frente dos países europeus, nos limites do Espaço Schengen, e com um orçamento de menos de três milhões.

Em 2015, contra os protestos de Itália mas com a aprovação da maioria do bloco, foi criada a Operação Sophia, com o objetivo de combater e incapacitar os traficantes de pessoas na Líbia. Da sua frota, além de aviões, faziam parte 19 barcos, disponibilizados por vários países europeus, e por isso a Sophia, o nome de uma menina nascida num barco de resgate, acabou por se tornar também uma missão de salvamento. Mas a pressão política que havia definhado a Mare Nostrum recai então sobre os esforços da Sophia, que neste momento não tem um único barco de patrulha e resgate. A vigência da operação foi renovada a 27 de setembro deste ano por mais seis meses. Mesmo sem todos os meios necessários, a missão Sophia salvou 45 mil pessoas desde meados de 2015 até ao fim do verão de 2019 (segundo dados da própria missão). Durante esse mesmo período, foi a Guarda Costeira italiana, em conjunto com as ONG no mar, quem salvou mais gente: cerca de 100 mil pessoas, segundo uma análise do Centro Internacional para as Operações de Paz (ZIF, em alemão).

Desde o início, a missão Sophia nunca foi totalmente consensual. De entre os seus vários objetivos, o mais controverso foi sempre a cooperação com a Líbia - e o treino da respetiva Guarda Costeira -, um país sem governo estável, palco de severos atentados aos direitos humanos, de entre os quais escravatura institucionalizada e tortura. A Guarda Costeira líbia não salva pessoas porque não tem recursos - e aceita pagamentos dos traficantes para não interferir nas travessias pelas quais as pessoas que fogem lhes pagam - e o país não tem capacidade para “salvar” ninguém, ou seja, para entregar quem é resgatado no mar a um sítio onde não haja guerra. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos já disse que a Líbia não é um “porto seguro” e, por isso, é ilegal levar de volta quem foge de lá. Mas quando a Guarda Costeira líbia intervém, na maioria das vezes estas pessoas acabam de regresso a locais que um diplomata alemão destacado em África um dia descreveu à chanceler alemã, Angela Merkel, como sendo “campos de concentração”.

Segundo relatórios internos da Frontex e de várias instituições europeias aos quais o Expresso teve acesso por via de dois advogados, Juan Branco e Omer Shatz, que estão a tentar levar a UE e vários dos seus dirigentes a responder no Tribunal Penal Internacional por causa das mortes no Mediterrâneo, Bruxelas estava ciente dos perigos da ligação às autoridades líbias, já que a Guarda Costeira da Líbia mantém uma relação bem documentada com os contrabandistas. “Como mencionado em relatórios anteriores, alguns membros das autoridades locais da Líbia estão envolvidos em atividades de contrabando”, lê-se num relatório de 2016 da própria Frontex. O relatório cita entrevistas com pessoas resgatadas que disseram ter sido traficadas por líbios de uniforme.

“Muitos [oficiais da guarda costeira] eram das milícias - muitos lutaram com milícias durante a guerra civil”, disse Rabih Boualleg, que trabalhou como tradutor da Operação Sophia no final de 2016 a bordo de um navio holandês envolvido no treino da Guarda Costeira líbia, ao “POLITICO”. Contactada pelo Expresso, a direção da missão defendeu-se das acusações dizendo que “a operação EUNAVFOR MED [Sophia] é uma operação da Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD) focada em quebrar o negócio de contrabandistas de migrantes e traficantes de seres humanos e em contribuir para os esforços da UE em restabelecer a segurança na Líbia e na região do Mediterrâneo Central”. Em parceria com diversas identidades, tanto líbias como europeias, adianta ainda a fonte, a Sophia “treina a Marinha e a Guarda Costeira líbias de forma a contribuir para a segurança das suas águas territoriais do país e a formação também inclui atividades de salvamento marítimo, com um grande foco nos direitos humanos e no Direito Internacional”. Como consequência, avança ainda a referida fonte, desde o início da missão foram já apreendidos 151 suspeitos de tráfico e destruídos 551 barcos para que não possam voltar a ser utilizados pelos traficantes. Problema: barcos cada vez mais baratos, mais frágeis, de utilização única.

Depois do fim do Mare Nostrum, o Mediterrâneo ficou um lugar muito mais perigoso, apesar de sempre o ter sido. Durante a vigência da missão, de um ano apenas, quatro em cada mil pessoas que tentaram a travessia para a Europa morreram afogadas - mas desde que essa operação acabou, esse número passou para 24 por cada mil, segundo a análise mais recente do ZIF. Quem defende uma política de controlo de fronteiras considera a existência dessas missões um factor que contribui para o aumento das viagens porque os migrantes sabem que vão ser salvos. Mas os números mostram outra realidade. O ano em que mais pessoas fugiram dos seus países em direção à Europa foi 2016, o Mare Nostrum há muito que tinha deixado de resgatar pessoas. Chegaram 180 mil, morreram cinco mil, mais do que o registado em qualquer outro ano. Nos primeiros nove meses de 2019 saíram da Líbia 12.901 pessoas, segundo os números do Observatório para as Migrações do Instituto para o Estudo de Política Internacional de Itália. Durante o tempo em que não houve barcos no mar, uma média de 46,7 pessoas saíram diariamente da Líbia em dias nos quais as ONG estavam posicionadas ao largo da Líbia e 47,4 nos dias em que não havia navios de salvamento no mar.

Poucos meses antes do fim da Mare Nostrum chegava ao Mediterrâneo o navio Phoenix, da MOAS, a primeira das ONG que se mobilizaram com a missão de salvar vidas. Chegaram a estar 12 navios de salvamento nas águas internacionais, em frente à Líbia, preparados para o socorro, mas a situação política europeia começou a mudar em 2016, modificando-se totalmente no fim de 2017 quando Matteo Salvini tomou para si o tema da imigração e fez destas organizações o maior inimigo. Até os pescadores foram ameaçados, abrangidos pela mesma lei que criminalizava os salvamentos. “O decreto contra as ONG acabou por afetar também os pescadores. Essa lei tem um artigo a dizer que se socorres alguém podes incorrer numa multa de €50 mil e ainda te tiram o teu barco. Eu não posso perguntar a uma pessoa que se está a afogar pelo seu passaporte. Houve pescadores com processos por terem salvo pessoas mas ganharam sempre porque a lei do Salvini não é válida à luz da lei internacional”, explica Totò Martello, que, na altura do desastre de 3 de outubro, era presidente do sindicato dos pescadores. Tem apenas uma memória vívida desse dia: “Eu levanto-me muito cedo. Fui até ao porto, como vou sempre, e vi que muitos barcos de pesca, que normalmente estão a regressar com peixe pela manhã, traziam pessoas lá dentro, migrantes, pessoas que tinham salvado. Na altura fiz uma t-shirt que dizia apenas ‘sou pescador’ e andava sempre com ela porque dizer ‘sou pescador’ chega, se o sou então tenho de salvar, é uma questão de honra, nem se consegue enfrentar o mar se não o fizermos”. E garante que é isso que os seus companheiros sempre fizeram, independentemente da lei aprovada em junho de 2019.

escritório permanente

texto

texto

texto

texto

texto

Quando paramos perto do café do Hugo, Tiago liga e diz que tem uma cafeteira à nossa espera. Quando lá chegamos está fumegante, apoiada mesmo em cima do marco do quilómetro zero.

Totalmente equipado, t-shirt de spandex respirável com bolsos laterais, bermuda de licra acolchoada com gel 3D de malha de secagem rápida, meias com microfibra de compressão muscular, sapatilhas com encaixe de pedal fluorescentes e de velcro ajustável, Tiago está encostado ao marco a fumar cigarros. A equipa, José Júlio, um amigo da Figueira da Foz que vai tomar conta da contagem de tempo e quilómetros, e Hugo Jacinto, sócio de uma loja de material para ciclismo e ele mesmo praticante da modalidade há anos, estão com a namorada de Tiago, Sílvia, a arranjar tudo na carrinha. Há dezenas de caixas de gel energético, pós de todo o tipo, creatina, proteína, isotónico, barras energéticas, bisnagas com concentrado de hidratos de carbono, sprays e cremes de massagem, garrafões de água, várias mudas de roupa, frutos secos, sandes de presunto, bananas, tupperwares de massa com batata doce, ovos cozidos, bolachas integrais com sementes.

O dia começa frio mas rapidamente Tiago se apercebe que as previsões meteorológicas estavam erradas. Vamos apanhar mais de 30 graus, o que é um calor imenso para quem não está habituado a pedalar nestas temperaturas. Paramos em Vila Real, na estação de serviço onde Tiago queria parar mas ele seguiu sempre, para não perder tempo.

“Quando entramos nas ondulações do Peso da Régua, a viagem fica mais fácil porque, ao olharmos a paisagem, esquecemos o esforço”, diz Tiago. Vamos passando por curvas de verde que parecem derramar-se para cima do alcatrão e estreitar o caminho. Paramos numa tasca em Penude para cumprimentar a dona Lurdes Pinto, acolhedora oficial nas desaventuranças de Tiago. Antes da curva ao quilómetro 100 vimos duas placas de cimento com letras a branco: Matança fica para a esquerda, Forca para a direita.

Em fevereiro do ano passado, quando fez este caminho com José Conde debaixo de neve, vento e chuva oblíqua, foi a dona Lurdes que os pôs em frente à sua salamandra, que lhes deu vinho e comida farta. Agora está de bata sem mangas a guardar os seus melões biológicos, dispostos numa banca mesmo à beira da estrada. Lá dentro há água fresca e muita sombra, a tasca é praticamente um buraco no meio da serra, como que tornado fresco por estar dentro da sua humidade. Tiago passa sempre aqui, é a quarta vez. Em menos de dois anos, muito mudou ao longo desta estrada. “Menina, ainda bem que eles passam aqui e agora passam mais todos os anos. É bom isto voltar a ser ponto de passagem. É que isto esteve tudo morto muito tempo e isto volta a morrer se as pessoas não vêm cá.” Do tecto caem presuntos, há frascos com frutos secos colados uns aos outros com mel de rosmaninho para vender.

As vinhas estão cheias de folhas verde-claro, são linhas e linhas paralelas ao longo dos socalcos, parece que a fúria de um expressionista abstrato passou por aqui e rasgou estes traços verdes com os seus óleos. Ao longe veem-se torres eléctricas, enormes espantalhos de aço a guardar vigia.

Há uma passagem de “Para Sempre”, de Vergílio Ferreira, que parece feita para ilustrar o momento de um atleta extenuado a refrescar-se: “Uma paz natural desce-me com a água e tudo em mim alastra de abandono feliz. Estendo mesmo as mãos, rodo-as à água corrente e sinto que há sede a morrer na minha pele, na frescura viva da pele. E é assim como se já satisfeita a sede eu tivesse ainda vontade de a ter para o prazer de a não ter. A vida está tão cheia de milagre”.

Dentro da carrinha a gestão é apertada. Vão falando dos tempos de Tiago, até agora estão “impecáveis”. Começámos há pelo menos cinco horas, Tiago não tem qualquer dor mas continua a pedir gel, água com coisas energéticas dentro, barras de potência, massagens mais à frente. “Anda mais é para a frente, orca!”, grita Hugo, um fanático da bicicleta que está aqui meio como preparador físico meio como arremessador de ofensas pouco graves que irritem Tiago “o mínimo necessário”. Estamos a 538 quilómetros de Faro, só 200 percorridos, e Hugo pergunta como se perguntasse quem joga no domingo: ‘Queres desistir?’. Tiago não diz nada, continua a comer. Antes de se meter na bicicleta para continuar, diz a Hugo: “Fiquei chateado com a aquela pergunta, meu. Claro que não vou desistir, está tudo a correr assim tão mal?”. Hugo diz que não, claro que não, mas já lá colocou a semente da raiva nas pernas de Tiago.

Em Tondela há uma paragem não planeada. Estão 32 graus e Tiago tem de parar debaixo de umas árvores. Come esparguete com batata doce, um ovo cozido, tomate cherry, frutos secos e água. Paramos mais de 30 minutos, o que atrasa a média de Tiago, nesta altura já uma hora acima do previsto. Perto de Penacova o carro de apoio perde-se do seu ciclista. Anda uma hora às voltas perto da barragem da Aguieira. Tiago lá continuou sozinho. Apanhamo-lo já a beber café. Fuma mais dois cigarros e segue.

Na subida para Poaires, e daí para Góis, cada segundo tem a espessura de uma tragédia. A subida é um remoer de músculos que se veem através dos calções justos. Trabalham como aquelas estruturas que sugam petróleo dos desertos do Texas. A subida de Poiares para Picha também é difícil, Tiago quase vai abaixo. Paramos em Góis, um pouco à frente dele, para o ver subir a montanha. “Isto é que se chama subir na vida, meu Deus”, diz ele a olhar para a imensidão fagulhenta da serra que acabou de subir.

Demorou quase meia hora a fazer seis quilómetros. Paramos num café para descansar, trocar de roupa e comer uma sandes de presunto com batatas fritas lá dentro.

Estamos no quilómetro 293 e fazemos as contas de cabeça que Tiago também já está a fazer mas não diz. A 22 quilómetros percorridos por cada hora (média até aqui) Tiago terá apenas percorrido 638 ao fim do tempo que estabeleceu para o recorde. Ficariam a faltar 100 quilómetros, mais ou menos quatro horas.

A noite começa a cair, são 20h30 e há um pó cor-de-rosa por cima das montanhas. As nuvens parecem feitas de fumo denso e as cinco eólicas que despontam ao fundo vão criando redemoinhos nesse fumo.

Hugo é a segunda pessoa a falar da força mental de Tiago. “Não perderia o meu tempo com miúdos, ele não treinou o suficiente, nem nas condições ideais, não come bem, fuma, mas tem uma cabeça e uma maturidade que lhe permitem compensar algumas dessas coisas, outras, claro, não.”

Tiago não tem nenhum motor de combustão acoplado à sua bicicleta, mas está a subir Vila de Rei, uma montanha que é praticamente uma parede, como quem se agarra a um lençol para ver a amada. O asfalto é como uma quantidade imensa de pele que tem de se percorrer para conhecer. Tiago já está sempre em esforço, antes de Abrantes as subidas são desumanizantes, perde-se alguma racionalidade porque o cansaço é impossível, o corpo faz coisas sozinho, há espasmos e os músculos solidificam sem razão.

“Em que pensas, Tiago?”

“Em dormir”, responde de cima da bicicleta.

“É assim sempre? Corre-se para acabar apenas?”

“Sim, só para terminar o sofrimento, mais nada.”

Quando fala é para pedir ajuda: bananas, magnesona, brufen, vitaminas, efervescências várias. De resto Tiago vai no seu ritmo, abandonado porque pensa que é melhor assim? Ou porque pensa que não vai conseguir e não quer dizer?

Durante meio ano, Tiago Cação subiu e desceu centenas de vezes Monsanto, em Lisboa, foi da capital à Figueira da Foz, subiu e desceu a Serra da Boa Viagem, nos dias de folga Alentejo. Ele tem de saber que já não é possível quebrar o recorde. Se calhar já deixou de ser importante no subconsciente e essa certeza chegou como uma agulha fininha que ao início se teme mas cujo líquido analgésico melhora quase imediatamente o nosso estado de saúde.

Já passava das 02h de 18 de agosto quando nos sentamos em frente ao Rio Tejo, na zona de Abrantes, num parque normalmente fechado a estas horas. Já está frio de novo e Sílvia, que passou todo o tempo a morder os lábios e a olhar para a estrada por cima do descanso de cabeça do condutor para poder ver Tiago, está a massajar as pernas do namorado, que garante não sentir dor, só sono. À nossa espera está Alberto Lopes, dono de várias propriedades e prioridades também, como sejam a de obrigar a beber e a comer todos os amigos que por ali passam. À espera da comitiva está um queijo da serra, dezenas de fatias de presunto e uma garrafa magnum de vinho tinto reserva.

Tiago levou um dia Zambujo a jantar ao restaurante de Alberto e a meio do jantar disse que tinha feito desaparecer um dos muitos presuntos que estão por lá pendurados e que Alberto tinha de descobrir qual. “Andou maluco à procura, mas eu não tinha tirado qualquer presunto”, conta Tiago.

Tiago come e bebe como se estivesse no rescaldo de um qualquer concerto mas faltam 330 quilómetros para o fim do tormento, pelo menos 12 horas de pedalada. Alberto vai falando da renovação da parte velha da cidade, onde por volta da 1h30 encontramos a custo uma farmácia para comprar magnesona. Algumas casas têm tábuas sobre as janelas, outras têm-nas escancaradas, as cortinas de renda amareladas e esfaceladas como bandeiras expostas aos elementos na proa de um navio anos e anos. O entulho amontoa-se nos baldios, precipita-se de dentro das portas como um vómito de abandono. As ruas não estão iluminadas e ouvem-se os lobos uivar. Alberto garante que o interesse na zona está a aumentar. “Eu mesmo renovei umas propriedades que tinha e tenho bastante procura turística, a julgar pelas médias da zona.” Concorda, como toda a gente parece concordar, que é preciso encontrar forma de mostrar estas zonas interiores às pessoas que chegam às grandes cidades, até porque em Portugal nada é assim tão longe.

Seguimos caminho. Com a luz do telemóvel lemos na carrinha a descrição que Tiago já tinha escrito para esta etapa, de Abrantes a Montemor-o-Novo: “Etapa mais chata. Muito trabalho de carro para recuperar tempo. Não me deixar adormecer. Hidratação, géis, café, gritos. É a partir daqui que vou começar a querer desistir. Dores nas costas, nos braços, assado. Trocar de calções, se necessário de sapatos”.

As luzes do carro vão iluminando as ruas escuras do Ribatejo, emolduradas de sobreiros que parecem homens enormes com calças castanhas e sobretudos de fazenda cinzenta por cima, que é a cortiça. Parecem velhotes pachorrentos que se arrastam pelas bermas atentos a tudo, mesmo sem parecer. Estão atentos a Tiago, que vai cheio de sono, como todos dentro da carrinha. Hugo andava a pensar desde o jantar em Picha na pergunta que havíamos feito sobre as motivações deste tipo de atletas, não profissionais, que metem coisas na cabeça, coisas que violentam o corpo. “Olha, é uma droga como outra qualquer, são pancas, obsessões, todos temos, mas estas são de superação pessoal, doem mas não te matam, a menos que faças tudo como um radical e aqui ninguém está para isso. No ciclismo o objetivo é o próprio percurso.”

A 11 quilómetros de Ponte de Sor, com exatamente 400 percorridos, Tiago faz um desvio que o leva à berma. Endireita a bicicleta mas poucos metros depois faz outro.

Dá uma guinada à esquerda, pela frente da carrinha que vai um pouco atrás, e enfia-se numa pequena área de gravilha, que os carros normalmente utilizam para as inversões de marcha. A carrinha entra logo a seguir a ele e trava a fundo. Hugo sai do lugar do condutor muito assustado:

“Que foi, Cação?”

“Eh, pá, preciso de dormir 20 minutos.”

Tiago abre a parte de trás da carrinha, tira um daqueles colchões desdobráveis do campismo e deita-se por cima da gravilha, sem qualquer cobertor. Está a tremer mas já adormeceu, adormeceu muito antes de Hugo e Sílvia o conseguirem cobrir e descalçar, tudo isto foi feito quando Tiago já ressonava.

Hugo olha para a fita do tempo e nota que Tiago ainda não tinha descansado a sério. Já leva 17 horas a pedalar. Marcam-se nos despertadores 20 minutos de sono. “É normal, é preciso dormir para fazer coisas tão violentas. Ele vai acordar, eu dou-lhe um recuperador, que faz milagres, e ele segue caminho.” Hugo está recostado na cadeira, aproveita também ele para dormir e depois continuar a conduzir.

Passam 20 minutos e Hugo vai tentar acordar Tiago, que dorme com Sílvia ao seu lado, deitada no chão. Passam 30 minutos. Aos 40 minutos Hugo vai acordar Tiago, que se levanta trôpego e volta a sentar-se. Calça os sapatos, mete a balaclava, pega no recuperador milagroso e bebe-o todo de uma vez. Mas falta-lhe paciência para esperar que o milagre lhe entre na corrente sanguínea. “Vamos dormir, fica para a próxima”.

Está zonzo, a voz rouca. Levanta-se lentamente, Hugo desmonta a bicicleta num instante e arruma-a na mala do carro enquanto Tiago se senta no banco da frente com um casaco vestido e a cabeça encostada ao vidro do lado do passageiro. Começa imediatamente a pensar em nomes de ex-ciclistas que possa contratar para voltar a tentar superar-se a si mesmo e já tem uma lista mental a ser escrita. Frustração “não, não sinto”. Há orgulho “nos tempos que consegui sem uma preparação de profissional” e por isso a certeza que “da próxima vez é que é”.