Pareciam foguetes

de lágrimas

A tragédia dos incêndios do 15 de outubro foi ontem. Tem ainda cheiro, temperatura, dor (“aquilo não eram fagulhas, pareciam foguetes de lágrimas”). Nas histórias de oito mortes relata-se as de 50. Quem ficou para contá-las prolonga a existência de quem partiu: agarram-se ao que as vítimas deixaram – um terço, uma aliança, um rádio – e sobrevivem com resiliência. As hortas deram a primeira safra. Há casas a serem casas outra vez. E até um casamento: o fogo queimou André mas deixou-lhe intacto o amor. “Casas comigo, Patrícia?”. Ela disse sim

O sobrevivente

Na última vez em que olhou para o pai viu-o de olhos perdidos. Nem assustados nem tristes, apáticos no rosto de quem, naquele exato momento, admitia a derrota perante o fogo e percebia a dimensão da perda: ia-se a casa, a quinta, a firma, quem sabe a vida, a dele, João, e a do filho, André, que com ele fugia naquele trator, apoiado no pisa-pés do lado esquerdo, pelo meio de um caminho já todo labaredas. Os primeiros três bens arderam nessa noite, a 15 de outubro de 2017, em Midões, Tábua. A vida deixou-o no dia seguinte no Hospital de Coimbra. Só André sobreviveu.

Passado um ano, o tempo avançou sem quase sair do mesmo sítio. Parece que foi ontem. O fogo ainda arde lá fora tantas vezes, o quarto incendeia-se noite após noite, enche-se de fumo. Se fosse só um pesadelo ainda podia dizer ao pai o que sempre calou por orgulho, um “gosto tanto de ti” que não se admitia entre homens rijos. Mais do que as queimaduras em 75% do corpo ou os bens que se perderam, é isso que lhe dói porque não consegue resolvê-lo. O resto faz-se.

Há entre os sobreviventes daquele dia, de temperaturas tórridas e vento demoníaco soprado pelo furacão Ophelia, uma resiliência que parece soltar-se dos genes, que lhes levanta a cabeça e o corpo, que lhes põe as mãos ao trabalho, que pinta de rosa o que o fogo fez negro. É gente forte, a quem só as emoções de uma perda devastadora travam a total recuperação. O coração grande é o ponto fraco.

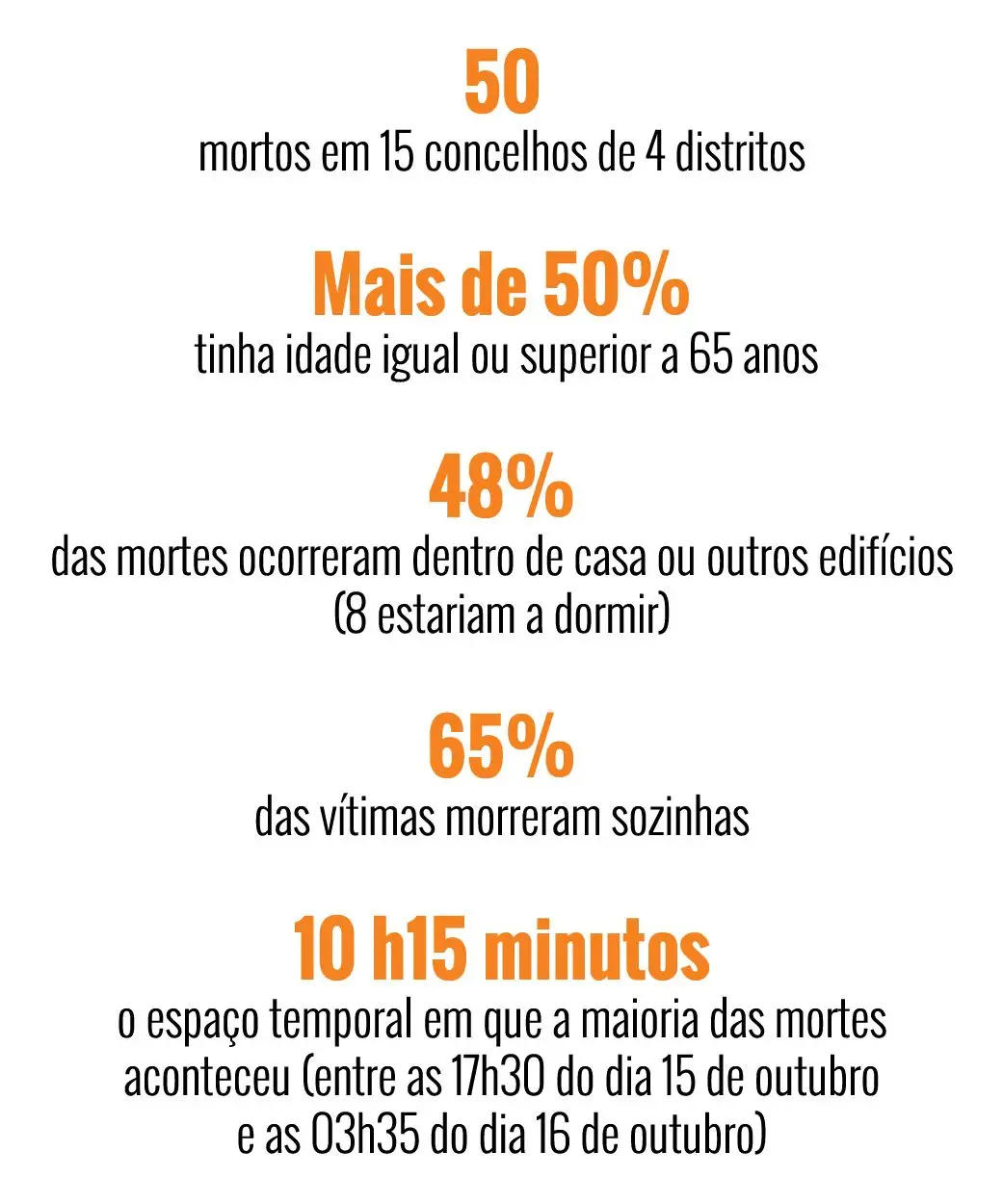

Mais de 900 fogos mataram cinquenta pessoas nos distritos de Coimbra, Viseu, Guarda e Castelo Branco, mais homens que mulheres, mais idosos que novos, a esmagadora maioria residente. O fogo – um fogo feito foguetes de lágrimas, bolas de fogo, furacões de lume - apanhou quase todos ainda na luta ou de surpresa a dormir, tal foi a velocidade com que comeu 241 mil hectares de floresta, mato, casas e empresas.

O luto chorou-se a revolver a terra. As hortas (e os currais), a que se apegam como se gente fosse, foram os primeiros a recuperar e já deram a primeira safra. Sobre a morte se fez vida, imediatamente. Mesmo que a casa ainda seja um escombro de cinzas frias, tem um retângulo verde à sua beira. A Odete que perdeu o filho já acumula tomates gigantes na despensa, o Américo que perdeu o irmão reavivou as videiras, a Marianna e o Hélder que perderam um hóspede refazem à mão toda uma quinta em socalcos, a Camila que perdeu três cunhados engorda os pintos que lhe doaram, o bombeiro José gasta as horas de viúvo de enxada na mão.

André Nascimento, 26 anos, plantou couves no terreno da casa nova, em Andorinha. Sempre sonhou ter um terreno só dele, grande, e já que tinha renascido mais valia fazer desta vida o que queria na outra que o fogo quase levou. O 15 de outubro calhou num domingo. O lume andou o dia todo longe de Tábua (Coimbra), só lá chegava o fumo e os clarões no horizonte. Tudo tranquilo, não era a primeira vez. Por ali já está tudo calejado, diz-se que há um bombeiro em cada um. Mas com o anoitecer as notícias começaram a fazer vacilar a tranquilidade do habitué. O fogo aproximava-se de Midões, onde os pais viviam numa quinta no meio do campo. “O meu pai soube do incêndio porque lhe foram lá bater à porta. Já dormia, mais a minha mãe. Deviam ser umas nove e tal da noite. Eu por essa hora bem tentava entrar em contacto mas não havia linhas telefónicas”, recorda André. Ainda deu o leite à filha Alice, adormeceu-a e saiu do T3 onde vivia com a família. Cruzou-se com o sogro nas bombas de gasolina - “havia muita gente na rua, com o pânico a fugir, pessoas aos gritos” - e juntos foram até à quinta.

“Assim que lá chego já estava tudo tomado, choviam fagulhas, voavam folhas de eucalipto acesas. Fomos tirar água a uma mina, com uma bomba a gasolina, para molhar em volta da casa, mas só deu cem litros, não deu mais. O meu sogro andava com uma enxada. Tínhamos lá a lenha toda para o inverno, mas logo desistimos. O fumo era tão denso que não dava para suportar. Foi nessa altura que o meu sogro e a minha mãe entraram no carro. Eu e o meu pai fomos a seguir, dois ou três minutos depois, no trator.” Seguiram pela estrada que subia em direção à capela.

João Nascimento, o pai, ia a conduzir. André no pisa-pés em tronco nu. Ainda puxaram a mangueira, com um rolo de duzentos metros, para ir molhando o caminho, mas ficou presa travando a progressão. Com a aflição, André cortou-a com uma faca e arrancaram. Tinham andado nem um quilómetro quando uma labareda lhes passou por cima. “Levámos com chama direta. Saltámos do trator, eu à frente a esbracejar, a gritar, o meu pai uns cinco metros atrás. Ele levava uma camisa de algodão e umas calças tipo de fato, umas botas de biqueira de aço e um cinto de cabedal. Só ficou o cinto e as botas, de resto desapareceu tudo, até o cabelo. O meu sogro tinha voltado para trás e apanhou-nos. As chamas batiam no carro. Quando chegámos a Tábua entrámos logo no centro de saúde, os dois descontrolados, apavorados com as dores. Nessa altura o meu carro já estava a arder.” O Wolkswagen Passat está agora estacionado no pátio da casa nova. O capô ainda mostra o embate com o monstro. No espelho retrovisor mantém-se o terço branco que os acompanhou naquela noite. O calor fragilizou-o também. Desmancha-se com um simples toque.

As memórias desse dia foram voltando pouco a pouco. André chegou a esquecer-se de tudo. Do centro de saúde lembra-se da falta de medicamentos para as dores, dos berros e da espera. Sete horas consciente e sem poder sair dali, porque não se conseguia passar para nenhum hospital. Na primeira janela de oportunidade foi transferido o pai, para Viseu, debaixo de chamas. Um autotanque dos bombeiros serviu de escudo à ambulância. “Ele ficou muito pior do que eu, com queimaduras de terceiro grau profundo no corpo todo. Quando chegou ao centro de saúde deitou-se numa marquesa de barriga para baixo e mal reagia. Eu fui molhar-me num poliban com ajuda da senhora da secretaria. Aliviou-me muito a água a cair no corpo. A pele caia toda, até entupiu o ralo. O cabelo parecia uma carapaça.” Os bombeiros de Tábua ainda fizeram uma tentativa de levar André mas não andaram mais de seis quilómetros. “O fogo tomou a estrada. A minha mãe que ia comigo só chorava. ‘Já chega para desgraças’, dizia ela. Tinham dado as coordenadas ao helicóptero, que estava já a dois, três quilómetros de distância, estava mesmo ali, mas nem ele conseguia aterrar nem a ambulância conseguia passar. Tivemos de voltar para o centro”, lembra.

João morreu no dia seguinte, aos 48 anos. André esteve em coma um mês e ficou internado três na Unidade de Queimados do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), tendo sido submetido a 12 cirurgias, que ainda vão continuar. Patrícia, a mulher, 24 anos, viu-o ainda no Centro de Saúde. “Você tem a certeza que quer entrar?”, perguntou-lhe o médico.

Ela entrou. Sem saber se era a última vez.

O fogo, por Patrícia

O relato de Patrícia Nascimento é o lado que André não viveu. É a espera em casa e ele nada de voltar. É a noite com mais horas do que o normal, a passar ao ralenti, sem luz nem comunicações. Até que o telefone toca. “Houve uma restiazinha de rede e o meu cunhado ligou-me. A minha sogra tinha conseguido falar com ele e tinha-lhe dito ‘eles queimaram-se!’ mas a chamada caiu logo a seguir”, lembra. “Eu e a minha mãe ficámos num desespero. Fomos aos bombeiros porque talvez tivessem algum tipo de comunicação. Foi lá que me disseram que estavam no centro de saúde.” Mas não estavam. Desencontraram-se. André tinha saído na primeira tentativa de transferência para Coimbra. À porta, viu estacionado o Passat, todo branco do pó do extintor. Patrícia tentou abri-lo. Com alguma sorte as chaves tinham ficado lá dentro e ela podia conduzir até ao hospital. “Mas o carro tinha trancado todo porque tinha queimado a parte elétrica. Fartei-me de dar murros e gritar.”

Passada uma hora, já Patrícia e a mãe estavam de novo em casa, batem-lhes à porta. Era a sogra. “O André não tinha conseguido passar e estava no centro de saúde. Veio pedir-me roupa porque ele estava nu. Arranjei um saquito com uma muda… Que estupidez! Nem pensei que ele não podia vestir nada.” O marido só sairia para Coimbra já de manhã, às 6h30. Num dia normal chegaria lá numa hora. Demorou quatro e meia, a jogar à rabia com o fogo.

Patrícia conseguiria chegar ao CHUC a meio da tarde. “Os médicos quiseram dar-me uma palavrinha antes de vê-lo. Mas eu estava tão nervosa, só andava de trás para a frente. Foi à minha mãe que disseram: ‘Olhe, o seu genro não vai sobreviver porque o estado dele é gravíssimo. Esqueça, não há hipóteses’. Ele estava no quarto 6. Eu podia ter passado por aquele quarto mil vezes que em nenhuma o teria reconhecido. Estava da largura da cama. Nunca vi uma coisa assim na minha vida. Os pulmões não trabalhavam – estiveram 15 dias parados -, os rins trabalhavam mal…”, conta Patrícia.

Quando André acordou, ela não soube de imediato. Ele pensava que Patrícia estaria ali ao seu lado só por pena. Ela sempre esteve por amor. Como continua a estar até hoje.

A recuperação foi lenta,mas milagrosa face ao diagnóstico médico inicial. Começou pelas alucinações, que metiam sempre chamas e fumo; o frio constante, as dores, as convulsões, os 40 quilos de peso, as bactérias hospitalares, a pneumonia, o corpo hirto. Não conseguia falar, andar, comer. Até os tratamentos só eram possíveis com anestesia geral. Passou pela rejeição da sua imagem e do seu “cheiro a carne queimada” e, consequentemente, da própria mulher, por achar que ela só podia continuar com ele por pena. Ela que até contava os mililitros de urina diariamente para saber do estado dos rins; que aprendeu pela Internet a operar o ventilador, caso as enfermeiras não chegassem a tempo; que copiava o nome de todos os medicamentos, pesquisava online e escrevia num bloquinho para ir traçando a evolução do tratamento.

“Não tive logo noção de como estava, foi só mais para o final quando comecei a andar. Um dia fui tomar banho sozinho, olhei-me ao espelho e estava completamente queimado da cabeça aos pés, completamente roxo, os braços imóveis, não virava o pescoço, que estava torcido. Lembro-me que usava uma rolha, um alargador de plástico, para conseguir falar, de me sentarem na cama e eu não me segurar, de me desequilibrar até com o peso do saco da urina. Mas por fim já me levantava, andava a arrastar os pés. Um dia um enfermeiro levou-me até à porta das visitas para ver a rua. Aquele fresquinho do ar… até chorei”, descreve André.

A filha Alice, de ano e meio, via-o através do vidro que isolava o quarto do pai. Reconheceu-o sempre, mesmo quando as ligaduras não deixavam qualquer traço de fora. “Só começou a vê-lo com ordem médica, já o André tinha saído do coma há duas semanas. Pensámos que não ia perceber quem era mas começou a bater no vidro e disse ‘Papá anda menina’”, conta a mãe. “Quando comecei a estar mais acordado ouvia a vozinha dela. E mais para o final eu já punha as mãos nos vidros. Não conseguia virar as mãos mas encostava e ela do outro lado punha as mãozinhas dela…”, acrescenta o pai.

Passaram lá o Natal e a passagem de ano. A família apareceu em peso para do lado de lá do vidro comer sandes em jeito de ceia. 2018 trouxe logo a realização do primeiro desejo das passas: a alta. “Ele foi o único queimado do hospital de Coimbra, com a percentagem de corpo queimado que ele tinha, que saiu a andar pelo seu pé. Diziam que era um milagre”, assegura Patrícia. O orgulho que transborda das suas palavras é tanto quanto a fúria que exprime de cada vez que alguém diz “ai, coitadinho”. “Ele não é coitadinho nenhum. Se o conhecessem… É um herói.”

André pediu Patrícia em casamento pouco depois de sair do hospital, quando estava no centro de reabilitação da Tocha. Era o dia do aniversário dela. Os braços já tinham força e elasticidade suficientes para levar-lhe um bolo de quilo e meio onde se lia “queres casar comigo?”. A aliança estava presa nos noivos. Ela disse que sim, como atesta a enorme fotografia que decora a lareira da nova casa.

O pai, a dor maior

André só soube da morte do pai mais tarde, quando os médicos permitiram. O coração já tinha parado vezes suficientes. “Trabalhei com ele cerca de cinco anos na construção e nunca tivemos uma relação fácil. Tínhamos feitios parecidos e chocávamos muito. Magoou-me muito quando entrei em mim e me lembrei que nunca disse ao meu pai que gostava dele, nunca o abracei. O meu pai morreu e não houve a última palavra. Quando já estava na reabilitação fui ao cemitério. Partiu-me o coração ver ali o meu pai. Eu também não tenho um feitio fácil. Sou um bocado duro.”

Foi Patrícia que lhe deu a má nova, depois de um mês e meio a mentir-lhe por ordem clínica. André ainda alucinava, achava que o via, que ele o visitava e ela alimentava o sonho. “Um dia fui falar com os médicos. Já não aguentava mais. Disseram-me que seria por minha conta e risco, que eles não se responsabilizavam. O André ficou muito magoado comigo, durante uns tempos deixou de me falar. Eu estava ali todos os dias com ele, a olhar para ele e ele nada.”

Hoje André vive para cumprir as palavras do pai. “‘Ó André, tu tens de lutar, tu tens de ser um homem, tens de governar a tua casa, tens uma mulher e uma filha’, dizia-me ele. A vida dele era a construção. Dava orçamentos de cabeça. No dia em que morreu ia receber o diploma do 12º ano para poder assinar as obras. Tirou o curso aos 48 anos, deitava-se de madrugada vindo de Tondela… E eu agora olho pelo olhar dele. Tenho aquela vontade de fazer as coisas, que me tem levado a evoluir.” O objetivo final é poder voltar a trabalhar. No imediato é conseguir apanhar as couves do quintal.

O meu filho

Sozinhos são os dias de Odete Ribeiro. Em Quinta de Gramundes, Oliveira do Hospital, morreu-lhe Pedro Luís, o filho de 46 anos, a metros da sua casa, a metros de si. Ela, que sempre foi um poço de alegria e risada sonora, anda fechada em seriedade. Há ano e meio tinha partido a filha, Ilda, com uma doença degenerativa. Já não lhe resta mais descendência.

“O meu Pedro tinha a mesma doença, a distrofia miotónica, e estava com um cancro. Passava aqui o dia comigo. Nesse domingo, a minha nora, que trabalha num restaurante em Oliveira, ia ficar fora o dia todo porque o patrão fazia 70 anos e batizava as duas netas. Fomos lá ter com ela, para estar um bocadinho, e no regresso já se via o fogo a rondar, mas ainda longe. E o Pedro a dizer ‘ó mãe, tenha calma, alguma vez chega à nossa quinta?’. Mas quando cá chegámos já cá andava. Eu pego na mangueira, começo a botar água aqui de roda da casa. As fagulhas... aquilo não eram fagulhas, pareciam foguetes de lágrimas. Não tem explicação. Todos os dias vejo aquela imagem, quero esquecer mas todos os dias a vejo. E o meu filhinho só ‘ai ó mãe, ó mãe’”, relembra Odete.

“Andavam aqui os meus vizinhos a deitar as galinhas e as cabras fora para que fugissem e depois fugiram eles. Se nós tivéssemos ido também, se calhar o meu filhinho salvava-se. Mas eu queria era deitar a água, molhar aqui em frente da casa. Ele apertava as mãos na cabeça. ‘Ai mãe, fugimos, ai mãe, fugimos, nós vamos morrer aqui. Pegue no carro da Isabel e vamos fugir.”

E fugiram. Pedro pega no carro dele, Odete no da nora e partem para Vilela, a povoação mais próxima. “O fogo já estava mesmo a chegar à estrada ali numa curvazita, nós passámos e, não sei como foi, ele ia à minha frente, eu mesmo atrás dele, coladitos um ao outro… Havia ali coisas a arder no meio da estrada - aqueles paus que caíam com o vento, parecia um tufão que trazia aquilo -, e ele dá meia volta e volta para trás, passa ao meu lado e eu segui para a frente. Não consigo perceber porque voltou para trás. Ou não me via com o fumo, porque a doença já lhe tinha apanhado uma vista. Ou que pensasse que eu tinha medo de passar por cima daquilo a arder e que ficássemos por ali. Voltou para trás mas só andou 100 metros. O carro ficou logo ali. E ele, coitadinho, ainda saiu, ainda andou 80 metros. É onde estão as flores. O carro ficou em baixo.”

Isabel, a viúva de Pedro – estavam casados há 22 anos -, corta as ervas em volta do local onde o marido faleceu, à beira da estrada estreita – não tem nem cinco metros de largo. No sítio exato colocou um ramo de flores de plástico, que o vento foi depenando e espalhando em redor. Mais atrás é o alcatrão escurecido que mostra onde estancou o carro. Andaram ali a remendar mas não apagaram as marcas. Há até um pedaço de pisca vermelho derretido incrustado no piso. Odete passaria por lá mais tarde no regresso a Gramundes, já madrugada de dia 16, de boleia com uns vizinhos, mas ao ver um carro branco ardido – o de Pedro era preto mas o fogo tirou-lhe a cor até à chapa – não o identificou, nem suspeitou que o corpo mais à frente era o do filho. “Está aqui um homem morto”, disse-lhe o vizinho Serafim. “Mas eu pedi-lhe para não parar o carro. ‘Ó Serafim, não pares, que enquanto o meu filhinho e a minha nora não chegarem não estou descansada’.” Odete só queria chegar a casa, ver se tinha ardido – não ardeu - e saber se Pedro estava lá – não estava. Sem saber, já o tinha encontrado.

“Eu segui para Vilela sem saber nada do meu filhinho. Fui para a associação e toda a noite eu clamava pelo meu filhinho. O telemóvel tocava e o meu filhinho não atendia. Ele não morreu queimado, sufocou. Tinha a roupinha, o telemóvel, o tabaco, o dinheiro na carteira. Só ardeu o carro”, explica Odete, a quem o preto de luto faz sobressair o cabelo todo branco.

A notícia foi recebida da pior forma. Ela que tinha passado a noite debruçada na mesa da cozinha, uma vela acesa a dar a luz que não havia, a gritar à noite pelo filho, correu para a rua de manhãzinha quando ouviu um carro. Era uma ambulância. Um vizinho, ao vê-la, pensando já ter sido informada, deu-lhe os pêsames. Odete caiu redonda.

“Eu caí ali. Depois trouxeram-me para casa. Meu rico filhinho, era a minha companhia. Era a alegria da minha casa. Faz-me muitas saudades. Estava sempre em cuidados com a mãe. Ele tinha tantas doenças, andava em sete consultas em Coimbra. Tinha arritmia no coração, tinha tiróide, eram os pulmões, mas doenças não lhe tiravam a alegria de viver. Ele levava tudo a rir”, recorda a mãe. “Adorava música, pimba sempre, e colocava o rádio no som máximo. Primeiro eram as cassetes. Se ele não tem ali mais de 500 cassetes e CD… Ele ia para todo o lado para festas por música. Batia as palmas, batia, batia, e cantava. E agora nunca mais se ouviu nada por aqui. É o silêncio.” O rádio permanece imóvel, com uma tampa de caneta bic azul espetada a segurar a mola que estava estragada. Foi Pedro que a pôs lá e ninguém tenciona tirá-la. Na cozinha que faz a vez de sala ouve-se o relógio a passar o tempo que não há maneira de passar. “Quantas vezes nos sentámos aqui os três, e ele ria, ria, ria. Fazia coisas só para eu me rir. Saía a mim. Eu antes gostava de contar anedotas – mas graças a Deus, tudo com respeito -, era a alegria das vizinhas, agarravam-se a mim a chorar. Agora o meu coração anda como esta roupa.”

Logo no dia 16 chegou à sua porta um carro do INEM com psicólogos e um enfermeiro. Mais tarde chegou Marcelo Rebelo de Sousa. “Ai, quando eu o vi... Estava aqui um escuro desgraçado. Eu não tinha água e fui ali buscar ao tanque. Quando chego aqui com os baldes na mão era tanta luz, tanta gente. Deixei cair os baldes e ele, coitadinho, agarrou-se a mim. ‘Ó minha senhora, o que é que traz aí?’ Ele até se ensarapilhou nos baldes. Agarrou-se a mim. Foi um abraço… gostei tanto, tanto. Soube bem.” Meses mais tarde, voltaria a encontrar o “senhor presidente” num almoço de solidariedade. E ele lembrou-se dela. “Ó minha querida, então não a conheço? Estive na sua quinta, tinha lá dois baldes de água e eu ia caindo”, disse-lhe. “Até me ri com ele.”

Na estrada onde Pedro morreu havia mato alto, pinheiros e giestas agigantadas que levaram o fogo em arco pelo caminho. “Eu, para mim, não sei se isto podia ter sido evitado. Da maneira que era o vento… Uma coisa é dizer, outra é ver. E o barulho, parecia aqueles ciclones que há no estrangeiro. Era tal e qual. Não havia dinheiros que o fizesse apagar. Isto estava tudo cercado. Dizem que foram malandros que botaram fogo, mas botaram aquém e além? Havia estouros, pá, pá, pá! Não havia maneira de o travar.”

Odete nunca mais voltou àquela estrada. Dá as voltas que forem precisas, mas para ela é como se o caminho não existisse mais. “Será tarde que eu lá passe. O meu marido morreu há 33 anos. Eu andei mais de 20 sem passar na estrada onde ele teve o acidente”, conta enquanto espalha ração pelo chão para os muitos gatos que ali vão comer. “É o Daniel, o Chico, o Jeremias, o Pequenino, o Tareco … O Pedro era doido por gatos, era ele que tratava deles e agora sou. Eles sentiram-lhe a falta. E eu, eu…”

Amélia

Pouco a pouco, devagarinho, José Ramalho Nascimento, de 51 anos, vai começando a encarar a morte de Amélia, 47. A casa do casal, em Freixedas, na Guarda, está em reabilitação profunda. O telhado vai-se despindo de telhas, uma a uma, como tinham já planeado, para ganhar novas, e a lareira transforma-se em recuperador de calor. “Eram as obras que ela queria há muito tempo. Agora faço-as sem ela”, lamenta o bombeiro voluntário da Guarda. Ele não apaga fogos – transporta doentes – e a história da sua perda também não mete chamas, porque eles nunca chegaram a ver o fogo perto. A mulher morreu na A25, junto à estação de serviço de Vouzela, num choque frontal. Só se via o clarão ao fundo e daí saiu o carro que lhes bateu em contramão em fuga do incêndio que ameaçava a estrada mais à frente. A condutora, Fernanda Fernandes, de Sever do Vouga, teve morte imediata. São duas das quatro mortes indiretas contabilizadas nos incêndios de 15 de outubro.

“Íamos levar a minha filha a Coimbra, onde ela está na Universidade em Economia. Tínhamos perdido o comboio na Guarda. Chegámos ali ao pé de Santa Comba, para o IP3, e estava lá a GNR a cortar a estrada. Voltámos para trás, para Viseu, e a única alternativa que tínhamos era apanhar a Nacional 1. Ao chegar à área de serviço de Vouzela só me lembro do estrondo. Nós nem íamos depressa, que ali há radares. A minha esposa, que ia a conduzir, ficou inconsciente. A minha filha teve uma fratura exposta na perna, tíbia e perónio partidos e umas costelas. Não havia nenhum corte de estrada. Não havia nada que nos proibisse de passar. E andámos… Se calhar aquela estrada devia ter sido fechada, não sei.”

A voz é monocórdica, sem força, triste. “Foi o primeiro carro que vi em contramão e nós fomos o primeiro carro que apanhou. Eu saí do carro, a minha filha saiu do carro e sentou-se no rail e chamei pela minha esposa. ‘Amélia, Amélia’, e nada. Estava encarcerada. A partir daí fiquei meio desorientado, já não sei parte das coisas que aconteceram. Ia ver a minha filha, ia ver a minha mulher, ia ver a minha filha… Vejo carros a parar e outros a passar, e mais que voltaram depois para trás por causa do fogo. E chegámos a um ponto em que tivemos mesmo de sair de lá porque o incêndio começou a ficar perto de nós. No outro dia, quando tinha vindo a casa buscar roupa, ligaram-me a dizer que a Amélia tinha morrido.”

Nas notícias, e até com confirmação oficial dos bombeiros que ocorreram ao local, dizia-se que deste acidente tinha resultado a morte de uma jovem de 19 anos grávida de quatro meses. A vítima fantasma nunca existiu. “No outro carro também só ia uma senhora”, confirma José. Conheceu os familiares num dia em que foi à GNR de Viseu assinar os relatórios. Cruzaram-se. Não havia muito a dizer. Ligava-os a tristeza. “Só me disseram que iam processar o Estado por a A25 não estar fechada”, conta José. “Fecharam-na depois do acidente.”

Amélia, professora primária em Pinhel, e José estavam casados desde 1996. A aliança dele continua no dedo. A dela ainda está no envelope em que o hospital a entregou. Só agora, com as obras, o bombeiro começa a arrumar os pertences de quem já lá não está. Ainda não se sente com força para tantas mudanças. “Está a ser um bocado complicado. Cá em casa ela é que fazia tudo, desde papelada, tudo. Eu era o trabalho e a minha agricultura. Depois dela morrer estive 15 dias em casa e a seguir fui logo trabalhar. Para não estar aqui. O que me custava mais era quando fazia tardes e ficava aqui muito tempo em casa, sozinho. À noite vou para a cama, agora de dia...”

A quinta

O mato que cresceu num ano, após o fogo, tornou quase inacessível a casa onde vivia Andrew James Smiler. Silvas, eucaliptos e ervas secas fazem do caminho até lá, socalco a socalco, sempre em plano inclinado, uma aventura de nível avançado, tapando as armadilhas, o arame farpado e as luzes ativadas por movimento que o inglês de 50 anos espalhara pela propriedade. O escritor, outrora juiz, iria gostar disso. Não era dado a companhias. A pequena moradia de pedra ficava no alto mais distante da Quinta do Pisão, de Marianna Jansen e Hélder Pechorro Barreto, entre Avô e Pomares (Oliveira do Hospital), e estava alugada há cerca de dois anos.

É a primeira vez que a holandesa (mas já com 32 anos de centro de Portugal) regressa lá, a desbastar o caminho de memória, desde que o inquilino morreu, na noite de 15 de outubro. Foi também a primeira vez que não teve de avisar pormenorizadamente porque ia, ao que ia e quando ia. Andrew era obsessivo, queria estar sozinho, ele e os seus gatos egípcios. Vivia para eles. “Estava aqui na quinta há dois anos, mas já morava na zona há bastante tempo. Era uma pessoa muito estranha. Para entrar na propriedade tínhamos de desinfetar os sapatos com spray e pôr proteções de cirurgia e depois outras de papel. E marcava horas exatas. Se era às 17h não era 17h05 ou 16h55. Uma vez entrámos na propriedade dois ou três minutos antes da hora marcada e ele passou-se, aos gritos”, recorda Marianna.

A quinta ardeu toda, todos os cinco hectares de hortas e agricultura biológica, 113 árvores de fruto, 33 castanheiros, 260 oliveiras e o lagar, a vinha e a adega, e os animais. E também a casa dos donos, de pedra, modesta mas feita à sua imagem, de elementos naturais, memórias de viagens e música. E com ela se foi o cenário de vários filmes portugueses (de Ivo Costa, por exemplo) e estrangeiros, e também a Pensão no centro de Avô onde alojavam as equipas. Lá no alto, o refúgio de Andrew também não escapou, perdeu o telhado e todo o piso térreo, mas a cave, onde se escondia para escrever, ficou quase intacta.

Entrar lá é ser intruso num fotograma de vida posta em pausa. A máquina da louça está cheia de louça derretida, taças, talheres, um pírex de ir ao forno. Em cima da mesa de trabalho ainda há um prato de comida, fundo, com a colher pousada na beira, um bule de chá - encontram-se vários pela casa e até o pote de darjeeling -, uma lata de filetes de cavala e leite gordo. Está também lá o manuscrito do livro que concluíra sobre a Inglaterra de antigamente, impresso em folhas A4 corrigidas à mão, já espalhado pelo vento, e várias obras de Mary Renault, escritora inglesa especializada em romances históricos sobre a Grécia Clássica.

O portátil está partido no chão, onde jaz também correspondência, restos de encomendas e poemas sobre gatos. “Caravan of cats: They came into my heart, big and little, the graceful desert fighter (…) Now I’m their beast of burden, their love, their master and their shameless slave.” Numa carta uma amiga confidenciava-lhe que “não é todos os dias que se encontra um ser humano a ser adotado voluntariamente por um gato”.

Assim era Andrew. Importava ratos mortos congelados de Inglaterra para alimentar todos os felinos e criava porcos da Índia para que os caçassem. Chegou a ter cabras com o mesmo fim. Só saía para ir às compras, no seu ar sinistro, estatura baixa, ao mesmo tempo careca e de cabelo comprido, sempre com a mesma roupa e sem dirigir palavra a a quem fosse. Já tinha afastado toda a gente.

“No dia do incêndio havia magusto em Avô, era um dia de festa, estava a banda a tocar no coreto e começaram a chegar pessoas que vinham já a fugir do fogo. Eles é que nos alertaram. Chegámos à quinta eram quatro da tarde e o fogo chegou às cinco e meia. Não houve muito a fazer”, recorda Hélder. “Não era um fogo, eram dois. Não havia a mínima hipótese de ficarmos porque era tão grande, tão assustador. Estava muito vento e fazia um barulho…” Foi a segunda vez que um incêndio lhe reduziu a morada a cinzas. O primeiro foi na Serra do Açor, em Cepos, o sítio onde gostou mais de viver. Quase 30 anos depois viveu um déjà vu.

“Falei com o Andrew três vezes no dia 15. Avisei-o que o fogo estava enorme. Que era preciso fugir. Penso que nem meia hora antes de nós irmos embora ele telefonou-me a perguntar ‘então, o que é que as autoridades disseram?’. E eu só lhe disse ‘é preciso fugir, Andrew!’. Ele respondeu que ia só procurar os gatos. Nessa altura soube que já era demasiado tarde. Ele nem carro tinha. Terça-feira de manhã fomos lá e não o encontrámos. Chamámos então os bombeiros e a GNR”, explica Marianna. O corpo do escritor foi encontrado a poucos metros da casa. Nas mãos segurava ainda as caixas de transporte com os seus adorados gatos.

A holandesa passa agora os dias a reconstruir com uma força irreal a sua horta biológica. Precisa dela para ganhar coragem de ali continuar, de criar de raiz o que já estava enraizado há 29 anos. É o seu oxigénio. “Quando não tenho nada para me agarrar, pelo menos tenho isto.” As três filhas do casal, de 30, 32 e 34 anos, que ali cresceram mas agora vivem na Holanda e Nova Zelândia, criaram até um crowdfunding para ajudar os pais.

“Há décadas que não comíamos nada que não saísse da quinta. E de repente não temos azeite, legumes, vinho, fruta, e descobrimos que o que se compra no supermercado não presta. Mas, mesmo assim, a mim nunca me passou pela cabeça fazer horta este ano, achava mais importante recuperar a quinta, mas a Marianna precisava”, explica Hélder. “Perdemos cerca de 60 mil euros na quinta. Foi tudo. Máquinas, telhados, ferramentas, tudo. Nunca iríamos conseguir reaver este dinheiro porque era um processo muito difícil, tínhamos de ter um projeto, pagar esse projeto, avançar com o dinheiro e depois reaver parte. Fomos para a ajuda simplificada de cinco mil euros a 100% e fundo perdido. Mas deram-nos €4100 e nunca explicaram para onde foram os 900 em falta. Reclamei e disseram-me que era um processo fechado. Sinto-me mesmo enganado.”

Por estes dias, Hélder anda de volta da casa cujas obras começaram dez meses depois da tragédia. Mas não anda feliz. Todo ele é angústia. “É um sentimento um bocado contraditório. Por um lado é bom que finalmente tenham começado a reconstruir. Por outro vai ser a casa possível e não a casa que gostamos. Nós tínhamos uma casa simples, 70 m2, e queríamos ter outra vez uma casa simples. Havendo tanto dinheiro – falaram-nos em 140 mil euros, que dava para eu fazer duas casas -, agora dizem-me que não dá para fazer mais chaminés (nós usamos lenha e não gás), que o chão não pode ser de madeira, que não está incluída a escada para o sótão onde eram os quartos das nossas filhas, mas tenho de ter não sei quantas tomadas para televisão quando nós não vemos televisão”, explica o português, natural da Azambuja. “Nós conseguíamos fazer a casa com muito menos custos e como gostamos. Desde a empresa que ganha o concurso até à obra concreta parece que o dinheiro vai ficando pelo caminho.”

Se tivesse seguro da casa agora estava tudo a ser feito ao seu gosto. Pagou-o durante 28 anos. Depois do fogo, Hélder ligou ao mediador que lhe disse que tinha sido anulado por não ter sido feito o pagamento de 2017. “Esqueci-me e não tivemos direito a nada”.

O desaparecido

Não é fácil compreender Américo Cardoso. Nasceu com uma deficiência de origem genética que lhe tolhe a linguagem mas que ele compensa com riqueza expressiva. Todo ele é gestos, esgares, sons, e na sobreposição de todos faz-se entender. Contar o que se passou a 15 de outubro acrescenta drama, expressões de dor e sons guturais ao relato sensorial. Nesse dia perdeu o irmão mais velho, Libânio, de 74 anos, na casa em que viviam sozinhos em Vale do Laço, Troviscal (Sertã). Viu-o desaparecer nas labaredas depois das fagulhas fazerem do telhado pasto de chamas.

Só ele, aliás, pode atestar a morte. O irmão nunca foi encontrado. Era inicialmente um dos dois desaparecidos da lista de vítimas da Proteção Civil e tornou-se no único de qual não foi recolhido qualquer rasto. Mas é certo que morreu. Américo, 66 anos, estava lá e viu. Explica, à sua maneira, que o fogo chegou por volta das quatro da tarde ao terreno em volta, onde guardavam a lenha para o inverno. Aí travaram a primeira batalha e o incêndio ganhou reduzindo tudo a brasas de lareira. Quando Américo recuou para a casa de dois andares, isolada, de herança familiar, já eram umas sete. Encontrou o irmão no piso de cima a acarretar baldes de água. O vento tinha soprado fagulhas para debaixo das telhas e o teto começava a arder num dos cantos.

Américo vai e vem numa corrida imaginária, simulando a azáfama daqueles minutos. Depois reproduz em gestos o piso, abre os braços para dar a dimensão das tábuas de madeira, uns 30 centímetros de largo. Explica que uma estava pobre, já havia algum tempo, era para trocar, mas Libânio dizia sempre “já vai, já vai”. Nessa noite esqueceu-se de desviar o percurso. Quando ia de baldes pesados de água na mão – ele próprio era homem de grande peso – enfiou lá um pé, a tábua cedeu e a perna ficou presa até cima. Américo reproduz com o seu corpo o corpo do irmão, uma perna em cima uma perna em baixo. Libânio gemia baixinho como o irmão geme agora. Tentou puxá-lo, uma e outra vez, mas não conseguiu. E enquanto tentava as labaredas já lhe lambiam a cara, queimavam-lhe uma orelha e a cabeça.

Desceu as escadas e correu a pedir ajudar. Mas mal saiu a porta da entrada de ferro fechou-se num estrondo com uma golfada de vento. Américo voltou a abri-la, à força, mas lá dentro só já viu lume. Horas antes, a ajuda tinha passado por ali. Os bombeiros tentaram tirá-los de casa mas eles recusaram. Foi a prima Alzira que ligou para o quartel a avisar. Os dois irmãos partilhavam a deficiência genética mas também a teimosia e não os conseguiram convencer a sair. “Eu própria tenho três irmãs deficientes e estavam comigo em casa. Eu não podia sair, não as podia deixar. Se calhar se tivesse lá ido eu… Aqueles malandros. Liguei várias vezes para os irem buscar à força. Deviam tê-los obrigado. Até que apareceu aqui um senhor da GNR com a notícia”, recorda Alzira.

Da casa ardeu tudo o que havia para arder. Só terça-feira é que a Proteção Civil deu autorização para começarem os trabalhos de remoção, para que se recuperasse o corpo. O entulho foi tirado pedra a pedra, o pó miudinho revolvido a ancinho até já não haver mais nada para tirar. E de Libânio encontrou-se nada. Achou-se um relógio, mas não era dele, e uma lata de chaves derretidas. A Polícia Judiciária ainda levou uma meia fivela de um cinto mas os resultados foram inconclusivos. “Esperavam pelo menos encontrar os dentes, mas ele também já não tinha muitos”, justifica Alzira.

As paredes ficaram de tal forma fragilizadas que a casa teve de ser demolida. Os escombros lá estão, espalhados pelo terreno onde Américo já refez horta e vinha. Enquanto o projeto de reconstrução não ganha vida, Américo vive de empréstimo na casa de um primo, que estava desabitada, entre hortas e palheiros. O dia passa-o na serração de Pedro Castanheira, no Sítio da Cruz do Fundão, onde trabalha desde sempre.

De Libânio resta-lhe só “Jack”, o cão preto que o segue para todo o lado. Como seguia o dono. O dono que todas as tardes chegava do centro de dia na carrinha com os restos do lanche para ele. Durante meses, à hora certa, esperou pela carrinha. E à falta de quem esperava, uivava de choro.

Camila e José

Em Vila Nova da Ventosa, Vouzela, Camila Silva Duarte, 63 anos, já voltou à horta. Porque já a voltou a ter. Foi só desgostos na noite do fogo. Mas ela gosta pouco de falar disso. De tudo o resto é só pedir. Mulher forte, de resposta rápida e sentido de humor apurado, foge ao assunto por entre graçolas para não encarar o que ainda não faz sentido na sua cabeça. Escapou por um fio de cabelo ao avanço das chamas com o seu José, a quem está sempre a gabar o bom ar para a idade que tem. Têm 26 anos de diferença. Ele enviuvou aos 45, ela apaixonou-se aos 19, e assim continuam “sem uma discussão”.

No dia 15 estavam em casa quando a neta foi gritar por eles. “Dez, dez e meia, não eram dez e meia ainda. Foi tão rápido que não deu tempo para nada. Quando nos demos conta o lume já ardia tudo por aí acima. Julgávamos que era o fim do mundo. Tive aquela coisa em mim, liguei ao meu filho, e disse-lhe ‘ó filho, nunca mais te enxergo’”, recorda Camila.

Mas ainda conseguiram sair, rentes à casa, com as chamas nos calcanhares. “Salvámos a vida, a casa ficou em pé mas negra de fumo, e mais nada. Perdemos tudo o que tínhamos angariado. Tudo, tudo, tudo, tudo. Desde o feijão à batata, ao milho,à cebola, ao vinho, máquina de lavar, moinho de moer, tudo, os animais todos, as ovelhas, os porcos, as galinhas, os coelhos, os frangos, fiquei sem nadinha. Fiquei até descalça, porque nós à noite descalçávamo-nos e deixávamos os sapatos lá fora ao pé daquele fogão de lenha que ali tenho”, enumera Camila.

José Lourenço remata cada frase dela com um “infelizmente”. O desgosto tira-lhe as palavras. Porque há mais a contabilizar nas perdas e mais irreversíveis. Numa casa de dois pisos, a poucas ruas de distância, morreram-lhe nessa noite os dois irmãos mais novos, Fernando de Jesus Lourenço, 71 anos, e Arminda Lourenço, 78, e a cunhada Laurinda Anjos, de 62. “Rara é a noite que não sonho com a minha cunhada. Porque eu aqui era com ela que convivia. Eram eles connosco e nós com eles. Olhe que às vezes estou a fazer o comer e ainda me lembra de ir ali falar com a Laurinda. Que ideias tão tolas, tão malucas”, desabafa Camila.

A casa das três vítimas, de paredes de pedra e interior estucado a branco, continua como há um ano o fogo a deixou. Escancarada, sem teto nem porta. Só escombros negros a revelar o que aconteceu. Lá estão as molas enferrujadas dos colchões em que todos foram apanhados a dormir, os restos da cozinha, o fervedor de metal do leite que o calor extremo derreteu, meia dúzia de chávenas verde-couve, tipo Bordalo, a salamandra que lhes aquecia os invernos que ali nunca são meigos. O piso de cima jaz no piso de baixo, onde se guardavam as alfaias agrícolas. Do chão de madeira que o suportava resta nada. Na entrada, um chapéu de chuva, daqueles mini de pôr na mala, continua pendurado num prego. A figueira, de ramos pretos, voltou a dar folhas, largas, de recortes redondos, mas ainda não recuperou a ponto de dar frutos.

Camila não sabe de nada disso porque não lá voltou. “Os meus pés não passam lá para cima, que não consigo. Não tenho coragem. A casa calhou para um sobrinho nosso”, explica a despachar. Quer ir cortar o milho e começa a ficar sem luz. “Vivemos este primeiro ano com a ajuda de muita gente. Não faltou o que comer. Mercearias, conservas, batatas, cebolas. Agora já voltei a plantar e a colher. Ai não? Então morríamos de fome? Não podíamos ficar de mãos atadas. Deram-me pintos de aviário e lá criámos dez franguinhos. Já deu para a gente começar. Depois fui comprando, comprei umas franguinhas para criar e depois ter os ovitos. E assim se vai indo. Pouco a pouco.”

A conversa corre numa corrida na casa do casal. Um ano passado e as paredes de pedra estão ainda cor de fumo. Na divisória branca de madeira que separa o quarto do resto da residência, Camila ainda começou a passar um pano molhado, mas não conseguiu mais do que desenhar zonas menos cinzentas entre o crucifixo, a fotografia de um casamento e a pagela emoldurada do Sagrado Coração de Maria. Parece que o fumo se entranhou e tornou definitiva a nova patine. “E o cheiro a queimado? Não sentem?” Não, mas para ela está ainda lá, ou está nela, não sabe. Porque aquele lume mudou-a. E mudou a aldeia.

Foram quatro mortes numa localidade mínima, aninhada no vale, com uma centena de habitantes onde tudo gira à volta do largo de Santa Bárbara. A Fernando, Armindo e Laurinda junta-se na lista das vidas perdidas Maria Rosa de Jesus, 93 anos. Ao ver o fogo avançar, a nora Aurora foi tirá-la de casa, enfiou-a no carro em direção a Sacorelhe, a quilómetro e meio dali. Eram nem cinco minutos de estrada mas o fogo barrou-lhes o caminho. Só há quatro para sair e estavam todos fechados a lume. Tentaram fugir a pé mas Rosa caiu. Já andava mal, apoiada numa bengala, e o fumo apagava o caminho sem luz. Aurora seguiu para pedir ajuda mas quando quis voltar já não havia meio. O fogo abriu passagem demasiado tarde: Rosa morreu na estrada da aldeia.

“Em poucos minutos as chamas atingiram uma zona enorme. Nunca tinha visto um fogo destes por aqui, nem visto nem pensado. Aquele vento consoante veio deixou tudo a arder. Foi como se o fogo viesse de avião, a chover de cima para baixo. Ai, sorte malvada, nunca assim vi lume! Apanhou a aldeia toda a dormir. A sorte é que os vizinhos se foram acordando uns aos outros. Senão tinha ficado cá tudo”, recorda o José de Camila. “Os bombeiros quando chegaram, já de madrugada, só acudiram aos restos. Mas também não havia bombeiros que conseguissem meter-se à frente de um obstáculo destes”, garante a Camila de José.

A noite cai sobre a conversa e o milho fica hoje por cortar. Sobre a toalha plástica às flores há “vinho puro da videira, não é água com tinta”, broa de milho e presunto. “Não saem daqui sem uma buchinha”, força Camila. “E para a próxima venham cá fazer uma reportagem sobre felicidade. Há cá muito para contar.”

A praga

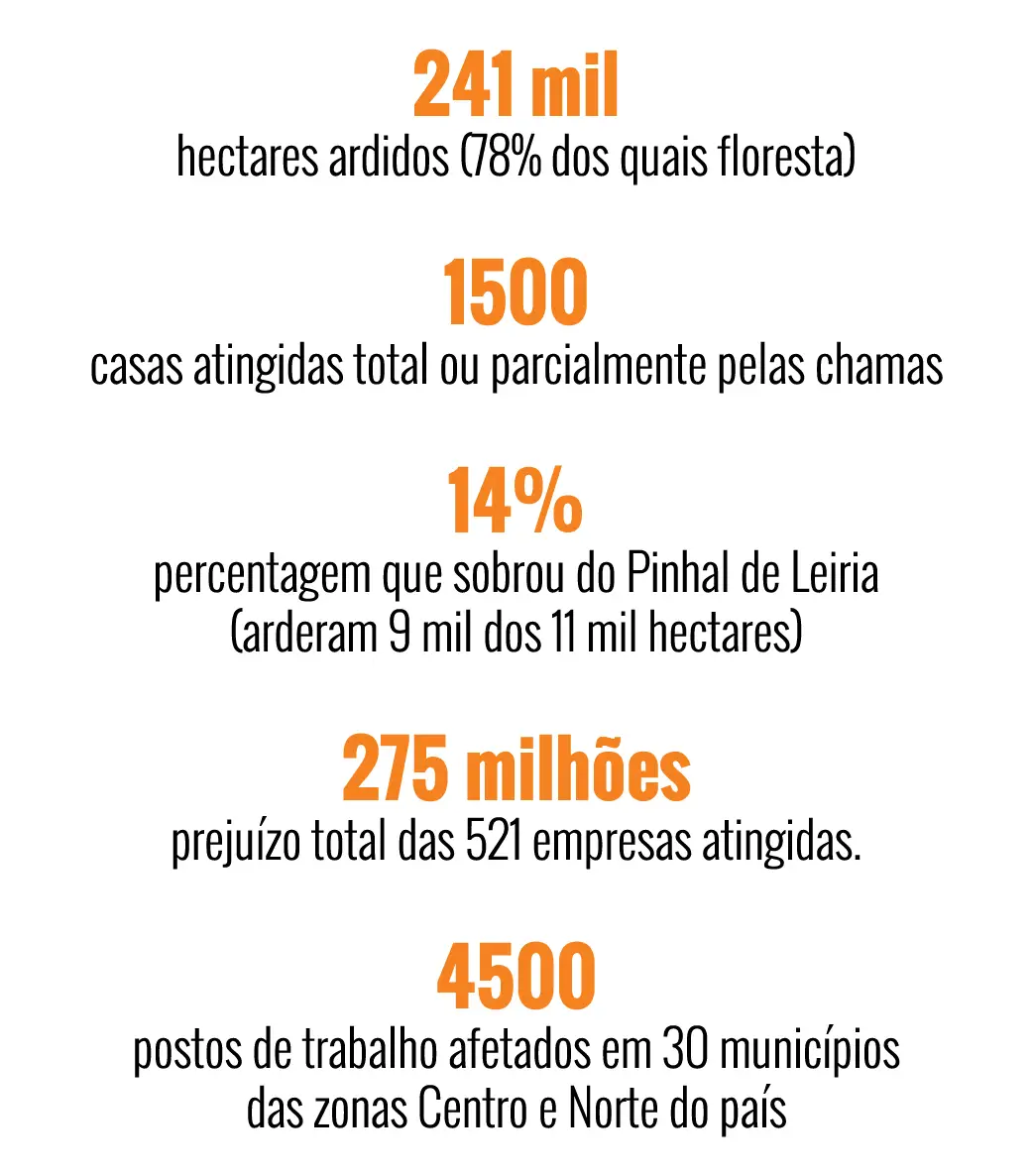

Após a tragédia de Pedrógão não era previsível, exequível, aceitável que outra se seguisse, quase tão mortal, mais extensa em território, mais dura em perdas materiais. O 15 de outubro foi isso tudo. Um acontecimento impossível depois de outro inimaginável. “Foi o pior dia do ano em incêndios”, baptizou-o então a Autoridade Nacional de Proteção Civil, num 2017 que até ali já tinha ultrapassado todos os limites. E só se estava a falar de números de ocorrências - 914 ignições, entre fogachos e incêndios florestais e agrícolas. Ao todo, o fogo que nesse dia queimou 241 mil hectares (78% dos quais floresta) matou 50 pessoas em 40 localidades de 15 concelhos dos distritos de Castelo Branco, de Coimbra, da Guarda e de Viseu. Pedrógão foi mais mortífero mas mais local: os óbitos ocorreram em metade do espaço e em apenas 20 lugares.

No relatório da Comissão Técnica Independente, a análise da tragédia vai ao mais ínfimo pormenor: as vítimas mortais que foram surpreendidas pelo fogo quando fugiam só percorreram uma média de 680 metros (entre os 20 e os 2210 metros) entre o local de fuga e o local da fatalidade. O tempo médio de fuga foi três minutos e meio. As mortes ocorreram no espaço de dez horas e 15 minutos, entre as 17h30 do dia 15 de outubro e as 03h35 do dia 16. As indemnizações pagas às vítimas mortais ascenderam a 14,7 milhões de euros.

O mapa seguinte identifica todas as vítimas mortais. Carregue nos marcos azuis para mais informações.

Pelo caminho havia também casas e negócios. Das 1500 residências permanentes afetadas total ou parcialmente pelos incêndios, 828 vão ser recuperadas pelo Estado (programa de apoio à recuperação de habitação permanente). Destas, 364 são reconstruções totais – 60 em Oliveira do Hospital, 59 em Tondela, 39 em Santa Comba Dão… O custo ascende a 60,3 milhões de euros do Orçamento do Estado. Um ano depois da tragédia, apenas 285 estão concluídas, 455 estão em execução e 88 ainda não tiveram início.

Terão ainda sido atingidas 521 empresas, o que representa um prejuízo de 275 milhões de euros e pelo menos 4500 postos de trabalho afetados em 30 municípios do centro e norte do país. Cerca de 50% situavam-se em Oliveira do Hospital, Santa Comba Dão, Oliveira de Frades, Pampilhosa da Serra e Mortágua. Destas, 283 têm já garantido o apoio à reconstrução, no valor de 90 milhões de euros.

Quanto à floresta, mantém-se maioritariamente negra nos topos e na vertical e verde clara mais junto ao chão. Pelos muitos quilómetros de área ardida palmilhada pelo Expresso se percebe que só uma minoria das árvores foi cortada e os terrenos alvo de replantação. A madeira queimada não vale o seu peso em trabalho, dizem. O que domina é a regeneração natural sem planeamento florestal e há uma espécie claramente dominante e invasora: os eucaliptos viraram praga, mesmo onde ninguém se lembra de os ter alguma vez visto nascer. Se forem arrancados logo basta um puxão de mão, mas os que cresceram ao longo do último ano já são árvore feita, transformando muitas bermas de estrada em densas barreiras verdes. E se há lição a tirar das tragédias de 2017 é que árvores junto a vias é combinação a evitar.

Créditos

texto Raquel Moleiro

fotografia Tiago Miranda

edição multimédia João Santos Duarte

vídeo João Santos Duarte e Tiago Pereira Santos

drone Tiago Pereira Santos

infografia Jaime Figueiredo

música “Snowfall”, de Kai Engel, e “House of Grendel”, de Blue Dot Sessions

coordenação Joana Beleza e Germano Oliveira

Diretor Pedro Santos Guerreiro